|

题目

| 下列连线正确的是: |

|

[ ] |

A.气垫船--增大压强

B.高空中气球爆炸--机械能变为内能

C.海市蜃楼--光的折射

D.开车要系安全带--利用惯性 |

题型:单选题难度:中档来源:江苏模拟题

所属题型:单选题

试题难度系数:中档

答案

考点梳理

初中二年级物理试题“下列连线正确的是:[]A.气垫船--增大压强B.高空中气球爆炸--机械能”旨在考查同学们对

光的折射现象、

增大和减少压强的办法、

机械能与其他形式能量的转化、

惯性的危害和利用、

……等知识点的掌握情况,关于物理的核心考点解析如下:

此练习题为精华试题,现在没时间做?添加到收藏夹,以后再看。

根据试题考点,只列出了部分最相关的知识点,更多知识点请访问初二物理。

- 光的折射现象

- 增大和减少压强的办法

- 机械能与其他形式能量的转化

- 惯性的危害和利用

考点名称:光的折射现象

概念:

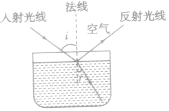

光的折射:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变,从而使光线在不同介质的交界处发生偏折。

理解:光的折射与光的反射一样都是发生在两种介质的交界处,只是反射光返回原介质中,而折射光线则进入到另一种介质中。

由于光在在两种不同的物质里传播速度不同,故在两种介质的交界处传播方向发生变化,这就是光的折射。注意:在两种介质的交界处,既发生折射,同时也发生反射。反射光线光速与入射光线相同 ,折射光线光速与入射光线不同。

生活中的折射现象:

斜插入水中的筷子在水下的部分看起来向上弯折;往脸盆中倒水,看到盆底深度变浅;潜水中的人看岸边的人变高;从厚玻璃砖后看到钢笔“错位”等。

常见折射现象及解释:

1.光的折射现象光的折射会造成许多光学现象,如水底看起来比实际的浅,一半斜捅入水中的筷子变弯曲,鱼缸中的鱼看起来变大,海市蜃楼等。要解释这些现象,首先要知道看见的并非实际物体,而是物体经折射后成的虚像。

2.举例分析光的折射现象以池水看起来“变浅”为例,其原因我们可以作如下分析:

我们能够看见物体是由于有光射入我们的眼睛里,假设从水池底的一点A射出的两条光线经折射后射入人眼(如图甲所示),眼睛根据光沿直线传播的经验(人的感觉总认为光沿直线传播),逆着折射光线看过去,就会觉得光好像是从水中的A’射入我们眼睛里的,因此我们会觉得A’比A高了,即看起来池底升高,池水“变浅”了。有经验的渔民都知道,在叉鱼时,只有瞄准鱼的下方,才能把鱼叉到。

若从水中去观察岸上的物体,P点的位置将会升高,如图乙所示。例如跳水运动员在水下观察10m跳台,就会感到其高度超过10m。

因此可以得出结论:从岸上看水里和从水里看岸上相同,都是看到升高了的虚像。

补充:人眼之所以看到物体的虚像,都是因为折射光线(或反射光线)进入人的眼睛,而人眼总认为光沿直线传播,这就使人在折射光线(或反射光线)的反向延长线上看到一个虚像。

光的折射的特殊情况:

全反射

1. 定义:光由光密(即光在此介质中的折射率大的)媒质射到光疏(即光在此介质中折射率小的)媒质的界面时,全部被反射回原媒质内的现象。

2. 原理:

公式为n=sin90°/sinc=1/sinc

sinc=1/n

(c为临界角)

当光射到两种介质界面,只产生反射而不产生折射的现象.当光由光密介质射向光疏介质时,折射角将大于入射角.当入射角增大到某一数值时,折射角将达到90°,这时在光疏介质中将不出现折射光线,只要入射角大于或等于上述数值时,均不再存在折射现象,这就是全反射.所以产生全反全反射全反射射的条件是:①光必须由光密介质射向光疏介质.②入射角必须大于或等于临界角(C).

所谓光密介质和光疏介质是相对的。两物质相比,折射率较小的,光速在其中较快的,就为光疏介质;折射率较大的,光速在其中较慢的,就为光密介质。例如,水折射率大于空气,所以相对于空气而言,水就是光密介质,而玻璃的折射率比水大,所以相对于玻璃而言,水就是光疏介质。

临界角是折射角为90度时对应的入射角(只有光线从光密介质进入光疏介质且入射角大于临界角时,才会发生全反射)

3. 全反射的应用:光导纤维是全反射现象的重要应用。蜃景的出现,是光在空气中全反射形成的。

考点名称:增大和减少压强的办法

增大和减少压强的办法

压强的大小决定于压力F和受力面积S两个因素,判断压强的大小时,要同时考虑压力和受力面积两个因素,而不能只考虑其中一个因素。受力面积是指两个物体发生作用时的实际接触面积,而不一定是施压物体的底面积或受力物体的表面积。

增大压力或减小受力面积可以增大压强;减小压力或增大受力面积可以减小压强。在生产和日常生活中,用扩大接触面积来减小压强的例子很多.比如宽的书包带比窄的背在身上舒服;经过烂泥地时,铺上一块木板就好走些;大型拖拉机和坦克安装上履带;铁路的钢轨不直接铺在路面上而铺在枕木上等等.

也有用减小受力面积来增大压强的实例。刀子、斧拳等的锋刃要磨得很薄;钉子、针、锥子等的尖端要做很很尖.有一种没有针头的注射器,它的外形像一支手枪,“枪口”细小,用药液做“子弹”,注射时把“枪口”对准注射部位,一扣“扳机”,立即发射出一束纤细高速的药液,对肌肉产生很大的压强,迅速射入人体内,病人毫无痛苦.

①减小压力或增大受力面积,可以减小压强;如:书包带,滑雪板,枕木。

②增大压力或减小受力面积,可以增大压强。如:滑冰鞋,菜刀,钉子(钉尖增大压强,钉帽减小压强).

因此,小编下面总结归纳了增大和减少压强的方法。

(1)增大压强的方法:①当压力一定时,减小受力面积②当受力面积一定时,增大压力③同时增大压力和减小受力面积;

(2)减小压强的方法:①当压力一定时,增大受力面积②当受力面积一定时,减小压力③同时减小压力和增大受力面积。

增大和减小压强在实际生活中的应用:

1.增大压强

(1)刀斧、切削T具的刀都是磨的很薄,钉子、针、锯齿等的尖端加工得很尖等,这些都是用减小受力面积的办法增大压强的。

(2)刹车时必须用力握住车闸;农民犁地时为了犁的深些往往找个人站在犁耙上等都是用增大压力的办法来增大压强的。

2.减小压强

(1)高楼大厦的墙基很宽、坦克和履带式拖拉机、载重汽车装有很大的轮子、铁轨下铺上枕木、滑雪时穿上滑雪板、在烂泥地上铺木板等都是采用增大受力面积的方法来减小压强。

(2)现代建筑中,广泛采用空心砖来减小对地基的压力等是采用减小压力的办法来减小压强。

考点名称:机械能与其他形式能量的转化

机械能转化的意义

“能量的转化和守恒”是自然科学的核心内容之一,它反映了物质运动和相互作用的本质,广泛渗透在各门学科这,并和各种产业及日常社会息息相关。机械能是这一主题下的重要组成部分,也是最基础的部分,对今后的学习具有基础性的意义。

机械能转化的分析方法

对于学生而言,简单的机械能转化现象易于理解,如苹果从树上落下,在下落过程中是重力势能转化为动能。可是对于比较复杂的机械能转化现象就会无从下手,不知道该如何分析,下面是有关机械能转化的分析方法。

第一步:看过程

在对机械能转化的分析时,一定看清题目所要研究的是哪一个过程。因为同一物体在不同的过程中,其机械能的转化是不同的。例如这一题,如果题目是这样说的就不一样了:“乒乓球从手中下落的过程中,说出机械能转化情况。”都是乒乓球下落,但是它们所研究的不是同一个过程,因此所得出的结果也就不同了。

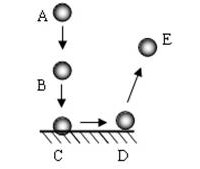

为了能更能形象地看出研究的过程,我们可以通过画图的方式来把物体运动的过程呈现出来。从图上我们能很形象地看出,这道题所要研究的过程是从A点到E点这一过程。

第二步:分阶段

对于简单的机械能转化现象同学们都已掌握,可是对于较为复杂的现象就不会分析了。其实,任何一个复杂的过程都是由简单的过程所组成的。像例题中,就是把从A点到E点的过程分解成四个阶段:A点→B点→C点→D点→E点。

第三步:抓要素

在第二步中,已经把整个过程分成四个阶段,然后分析每一个阶段中机械能的转化情况。在分析机械能的转化时,关键是要抓住每种机械能的要素变化情况。

(1)A点→B点

在这一阶段,乒乓球由静止开始下落,高度逐渐减小,重力势能减小,运动的速度逐渐增大,动能增大,所以是重力势能转化为动能。

(2)B点→C点

在乒乓球落地的瞬间,乒乓球发生形变,乒乓球由运动变为静止,所以是动能转化为弹性势能。

(3)C点→D点

在这一阶段,乒乓球恢复原状,开始向上运动,所以是弹性势能转化为动能。

(4)D点→E点

在这一阶段,乒乓球上升,速度减慢,所以是动能转化为重力势能。

根据以上的分析,我们可以把“乒乓球从手中落到地上又弹跳起来。”出这一过程中的能量转化情况概括为重力势能→动能→弹性势能→动能→重力势能。

机械能还能转化成什么能?

理论上讲,我们可以将机械能转化成一切我们需要的能量,简单的列举几个:

(1)发电机:转化成电能

(2)摩擦生热:转化成热能

(3)压缩弹簧:转化成弹性势能

能量的转化形式:

有什么运动形式就有什么性质的能量,机械能是与物体的机械运动相关的能量。不仅动能和势能之间可以互相转化,在一定的条件下机械能还可以与内能、电能、光能、化学能、核能等等进行转化。

考点名称:惯性的危害和利用

惯性的危害:

1.汽车刹车时,由于惯性,向前滑行一段距离,造成交通事故。

2.汽车刹车时,由于人的惯性,公交车里的人会向前倾倒。

3.人在快速奔跑时,脚被树枝等绊住后摔倒。

惯性的利用:

1、用手向地上洒水时,手撩起水向前运动,当手停止运动后,由于惯性,手带起的水仍要继续向前运动,所以就被洒出去;

2、在跳远比赛时,运动员跳起后,由于惯性,在空中仍保持一定的速度继续向前运动.最后落在前方;

3、汽车快到达终点时,熄火后由于惯性仍能前进一段距离,这样可以节省汽油;

人骑车也是一样,当自行车运动起来后,人停止蹬车,自行车仍会向前运动一段距离,并不会立即停下等,这样的例子还有很多这些都是惯性在生活中的广泛应用。

惯性的现象:

1、踩了刹车不可能立刻停住。

原因:速度降到0是要有过程的,瞬间速度降为0,则刹车力为无穷大,不符合自然规律。

2、用棍子敲打悬挂的被子,可以除掉一些被子上的灰尘。

原因:棍子敲打在被子上,给被子一个冲量(短时间内的大加速度),被子的移动速度很快。但由于灰尘是附着在被子上的,被子不可能给灰尘那么大的加速度,所以部分灰尘与被子脱离。

3、落在一起的几个象棋子,用尺子迅速打跑最下面的一个,上面的棋子几乎还是整齐落在一起的。

原因:2中原因类似

4、停电后,风扇的叶片还要继续旋转一段时间。

原因:1中原因类似。需要靠摩擦力使叶片转动速度减小到0。

5、平时我们拍打身上的灰尘、抖落伞上的雨珠……

对惯性理解的误区有哪些:

误区之一:运动的物体有惯性,静止的物体没有惯性

有的同学观察到行驶着的汽车或火车,遇到紧急情况突然刹车时,不能立即停止,总要向前运动一段距离才停下,认识到这是汽车、火车具有惯性的表现;而静止在那儿的汽车、火车总静止在那儿,永远也不会自己突然运动起来,根本看不出它们有什么“惯性”。 事实上,静止的物体总要保持静止(反抗从静到动),运动的物体总要保持运动(反抗从动到静),恰恰就是物体具有惯性的体现。

所以说,一切物体在任何时候、任何运动状态下都有惯性。

误区之二:运动速度大的物体惯性大

同一个物体速度大时比速度小时更难停下来,这使许多同学产生“速度大的物体惯性大”的错误认识。若从这个认识进行推理,岂不要得到“速度小惯性小,速度为零惯性消失”的荒谬结论来吗?事实上,惯性的大小与物体运动速度大小无关,它只与物体的质量大小有关,质量越大的物体惯性越大,如静止的篮球比静止的汽车容易运动起来;具有相同速度的篮球和汽车,篮球比汽车更容易停下来。

误区之三:“惯性”就是“惯性定律”

惯性定律(即牛顿第一定律)指出了物体在不受任何外力作用时所处的运动状态──匀速直线运动状态或静止状态,这是物体在某个特定的环境下具有惯性的表现;而惯性是物体本身固有的一种属性,它跟物体受不受外力无关。

误区之四:重力越小,惯性越小;物体处于失重状态时,惯性消失

我们知道,地面附近的物体所受重力大小与其质量大小成正比,质量越大的物体重力越大。有的同学就认为,物体的质量越大惯性越大,也可以说成物体的重力越大惯性越大,进而推出:物体的重力越小惯性越小,重力为零惯性消失。其实这是一种错误的推想。

例如,月球表面的引力只有地球的六分之一,宇航员在月球上即使背上一个质量很大的背包也感不到沉重,但走起路来却要十分小心,不能突然移动或突然停止。因为背包的重力小了,但惯性并没有减小(因背包的质量没有减小),质量很大的背包具有很大的惯性,当行走的宇航员突然停下来时,背包由于具有惯性将会继续向前运动,宇航员就会像地球上脚被东西绊了一样,向前倾倒。

误区之五:惯性是一种特殊的力

有的同学认为在水平道路上行驶的汽车,关闭发动机后仍能继续向前滑行,是因为汽车受到了惯性力的作用。这些同学之所以产生这种想法,是因为他们的头脑中有一个根深蒂固的错误思想,就是物体的运动需要力来维持。事实上,运动着的物体如果所受的一切外力同时消失,物体是不会停止运动的,而是以外力消失时刻的速度做匀速直线运动。这充分说明物体运动不需要任何外力来维持,这又是物体具有惯性的体现。

|