题目

小明利用身边的物品进行了如下探究,其中结论不准确的是( )| A.饮料瓶上扎有不同高度小孔,装满水后,水流射出的距离不同,说明液体的压强与深度有关 | | B.钢笔将墨水吸入笔囊内,是因为笔囊吸力的作用 | | C.塑料三角板和头发摩擦后能吸引碎纸屑,说明三角板带上了电 | | D.将橡皮擦串联在电路中,闭合电路后电流表指针不偏转,说明橡皮擦是绝缘体 |

|

所属题型:单选题

试题难度系数:偏易

答案

A、同种液体不同深度的压强不同,深度越大,液体的压强越大,所以饮料瓶上扎有不同高度小孔,装满水后,水流射出的距离不同,说明液体的压强与深度有关.说法正确,但不符合题意;

B、挤压钢笔笔囊,里面的空气被挤出,气压减小小于外界大气压,松手后在大气压的作用下墨水被压入笔囊,并非笔囊有吸力的作用,故说法不正确,但符合题意;

C、一些物体被摩擦后,能够吸引轻小物体.人们就说这些摩擦后的物体带了电,说法正确,不符合题意;

D、电流表指针不偏转,说明电路中没有电流,橡皮擦不导电,说明橡皮擦是绝缘体,说法正确,不符合题意.

故选B. |

考点梳理

初中三年级物理试题“小明利用身边的物品进行了如下探究,其中结论不准确的是( )A.饮”旨在考查同学们对

液体压强的特点、

大气压强的存在及应用、

摩擦起电现象、

导体,绝缘体、

……等知识点的掌握情况,关于物理的核心考点解析如下:

此练习题为精华试题,现在没时间做?添加到收藏夹,以后再看。

根据试题考点,只列出了部分最相关的知识点,更多知识点请访问初三物理。

- 液体压强的特点

- 大气压强的存在及应用

- 摩擦起电现象

- 导体,绝缘体

考点名称:液体压强的特点

定义:液体容器底部、内壁、内部的压强称为液体压强,简称液压。

在初中阶段,液体压强原理可表述为:“液体内部向各个方向都有压强,压强随液体深度的增加而增大,同种液体在同一深度的各处,各个方向的压强大小相等;不同的液体,在同一深度产生的压强大小与液体的密度有关,密度越大,液体的压强越大。”

特点:加在封闭液体上的压强能够大小不变地被液体向各个方向传递。

同种液体在同一深度液体向各个方向的压强都相等。

公式

液体压强:P=ρgh

固体压强:P=F/S(固体压强也可用P=ρgh计算,但只参考密度均匀的几何直柱体,其上下底面积相等。

具体推导:p=F/S=G/S=mg/S=ρVg/S=ρShg/S,因S始终相等,所以可以约去。则p=F/S=ρgh 例如:圆柱体、正方体等。)P=F/SpG/S=mg/S=ρVg/S=ρShg/S

由于液体内部同一深度处向各个方向的压强都相等,所以我们只要算出液体竖直向下的压强,也就同时知道了在这一深度处液体向各个方向的压强。这个公式定量地给出了液体内部压强地规律。

深度是指点到自由液面的距离,液体的压强与深度和液体的密度有关,与液体的质量无关。

液体压强产生原因:受重力、且有流动性。

影响因素

1.由于液体具有流动性,它所产生的压强具有如下几个特点

(1)液体除了对容器底部产生压强外,还对“限制”它流动的侧壁产生压强。固体则只对其支承面产生压强,方向总是与支承面垂直。

(2)在液体内部向各个方向都有压强,在同一深度向各个方向的压强都相等。同种液体,深度越深,压强越大

(3)计算液体压强的公式是p=ρgh。可见,液体压强的大小只取决于液体的种类(即密度ρ)和深度h,而和液体的质量、体积没有直接的关系。

(4)密闭容器内的液体能把它受到的压强按原来的大小向各个方向传递。与重力的关系

2.容器底部受到液体的压力跟液体的重力不一定相等。容器底部受到液体的压力F=pS=ρghS,其中“h”底面积为S,“hS”为高度为h的液柱的体积,“ρghS”是这一液柱的重力。因为液体有可能倾斜放置。 所以,容器底部受到的压力其大小可能等于,也可能大于或小于液体本身的重力。若杯为上小下大,则液体对杯底的压力大于液体本身的重力。若杯为上大下小,则液体对杯底的压力小于液体本身的重力。若杯上下部分大小相等,则液体对杯底的压力等于液体本身的重力。

在U型玻璃管内盛了有色的水,玻璃管一端用橡皮管连接一个开有小孔的金属盒,金属盒上蒙有一层橡皮膜。未对橡皮膜加压时,U型两管中的水面在同一高度上,用力压橡皮膜时,跟盒相连的管中压强变大,水面就下降,另一管中水面上升。加在橡皮模上的压强越大,两管中水面的高度差就越大。

把压强计的金属盒放入水中时,根据两管中水面的高度差就可以反应橡皮膜受到水的压强的大小了。

考点名称:大气压强的存在及应用

大气压强:大气对浸在它里面的物体产生的压强叫大气压强,简称大气压或气压,大气压能够反映某地区(如中纬度)垂直方向上气温、气压、湿度等,能粗略地反映中纬度地区大气多年年平均状况。

大气压强产生的原因

包围地球的空气由于受到重力的作用,而且能够流动,因而空气对浸在它里面的物体产生压强,空气内部向各个方向都有压强,且空气中某一点向各个方向的压强大小相等。

证明大气压强存在的实验

(一)实验名称

1.马德堡半球实验

两个皮碗口对口挤压,然后两手用力往外拉,发现要用较大的力才能拉开。马德堡半球实验和模拟实验的共同点是:将金属球内和皮碗内的空气抽出或挤出,使金属球内和皮碗内空气的压强减小,而外界的大气压强就把它们紧紧地压在一起,要用较大的力才能拉开,这就有力证明了大气压强的存在。

2.覆杯实验

玻璃杯内装满水,用硬纸片盖住玻璃杯口,用手按住,并倒置过来,放手后,整杯水被纸片托住,纸片不掉下来。该实验玻璃杯内装满水,排出了空气,杯内的水对纸片向下的压强小于大气对纸片向上的压强,因而纸片不掉下来。

3.瓶吞鸡蛋实验

用剥了壳的熟鸡蛋堵住广口瓶口,实验前用手轻轻用力,不能将鸡蛋完整地压入瓶内。再将点燃的棉球扔入装有细沙(防止烧裂瓶底)的瓶中,迅速将该熟鸡蛋塞住瓶口,待火熄灭后,观察到鸡蛋“嘣”的一声掉入瓶内。上述实验,由于棉花燃烧使瓶内气压升高,而骤冷又会使气压迅速降低,当瓶内压强小于瓶外大气压强时,鸡蛋在大气压强的作用下,被压入瓶内。

(二)实验方法

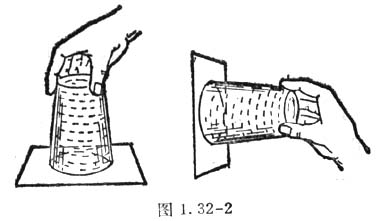

1.杯子内盛满水,用纸片把杯口盖严,手按住纸片把杯子倒过来(图1.32-2),纸片不掉,水不流出。

2.让学生两人一组,先将注射器的活塞推至顶端,用手指堵住注射口,用力拔出活塞;松开手指,再拔一次。让学生亲身感受大气压强的存在。

3.用手指堵住灌满水的玻璃管的管口,管内水为什么不流出(图1.32-3甲)?松开手指,水为什么能流出?(图1.32-3乙)?

4.给学生两只试管(以小试管恰能在大试管内上下自由移动为宜),大试管里装满水,把小试管放到大试管里,一起倒过来,观察大试管里的水徐徐流出,小试管沿大试管自动上升(图1.32-4)。让学生自己去解释这一现象。

5.稀薄空气中的喷泉。找一个玻璃瓶用中间插有一段玻璃管的橡皮塞把玻璃瓶口塞紧。玻璃管连接有一根橡皮管(长30至40厘米)。先将橡皮管连接到手摇抽气机上,转动手摇抽气机20-30转,抽出玻璃瓶中的空气。然后用夹子夹紧橡皮管,按照图1.32-5安装好实验装置。松开橡皮管上的夹子,可立刻看到玻璃瓶中升起一股喷泉。为使现象生动,可将玻璃杯中的水染成红色(加一点高锰酸钾),玻璃管在玻璃瓶中的一端做成尖嘴。实验中要注意玻璃瓶抽气后不漏气。

6.钟罩中抽真空时的水流实验。实验装置如图1.32-6。平底烧瓶(300-500毫升)中装有半瓶红水,U形玻璃管的一端插入水的下部,另一端插入空玻璃杯的底部。平底烧瓶的塞子应密闭良好。实验前未罩上钟罩,玻璃杯中无水,实验时罩上钟罩,将底座上的橡皮管接到机械真空泵上,并开始抽气。随着钟罩内空气压强的降低,可以看到烧瓶中的红水经过U形管流入玻璃杯中。这是由于烧瓶中水的上方仍是大气压强,而玻璃杯中压强在降低的缘故。等到玻璃杯中水大约注满了一半时,停止抽气,控制底座上的橡皮管上的阀门,让空气缓慢地进入钟罩内。这时可以看到玻璃杯中的红水反过来流向烧瓶中。

【思考题】

1.在塑料壶内倒入开水,来回摇动,将壶内冷空气排除,倒出开水后迅速旋紧盖子,观察冷却(可浇冷水)后壶被压瘪的情形,并说明为什么?

2.取两块小玻璃片,放在水中紧紧贴住,取出后,两玻璃片很难掰开,做这个实验,并解释为什么?

3.取一只口径比鸡蛋稍小的玻璃瓶(如牛奶瓶),把一张燃烧着的纸片投入瓶里,待火焰旺盛时,将煮熟去壳的鸡蛋放在瓶口上,观察鸡蛋被吞入瓶里的过程。

4.把平直薄长木片放在平整的桌面上,一端伸出桌面约1/4。将一张塑料布用水沾湿后平铺在桌面上,盖住木条,用手把塑料布抹平,排出空气。猛击木条的伸出部位,木条被击断,塑料布却未被掀起,为什么?

考点名称:摩擦起电现象

摩擦起电现象:

用摩擦的方法使两个不同的物体带电的现象,叫摩擦起电想象(或两种不同的物体相互摩擦后,一种物体带正电,另一种物体带负电的现象)。用摩擦的方法使物体带电,叫摩擦起电,这时物体带的是静电,带电体有了吸引轻小物体的性质,我们就说物体带了电,或者说带了电荷。

摩擦起电的原理及实质:

我们知道物质是由分子(或直接由原子)组成的,分子又是由原子组成,而原子由核外电子(带负电),原子核(带正电)组成,原子核由质子(带正电)中子不带电组成。

从原子结构可以看出,物体本身就存在电荷,通常情况下原子的电子数量和核内质子数量是相等的,也就是正负电荷量是相等的,对外不显电性,这样的原子称为中性原子.这样的物体就是中性物体。

两个不同材质(注意绝缘)相互摩擦,由于它们的原子核对核外电子的束缚本领不同,电子便从原子核束缚电子本领弱的一方,转移到原子核束缚电子本领强的一方.这样双方的原子都因得失电子而打破了原来的中性状态,得电子的一方因电子数多于质子数而带负电,另一方则因失去电子,质子多于电子数而等量的正电。

摩擦起电的实质是电子的转移,而不是创造电荷。

摩擦起电的条件:一是相互摩擦的物体由不同种类的物质构成;二是这两个物体要与外界绝缘。

人体为什么会产生静电?

静电是由原子外层的电子受到各种外力的影响发生转移,分别形成正负离子造成的。任何两种不同材质的物体接触后都会发生电荷的转移和积累,形成静电。人身上的静电主要是由衣物之间或衣物与身体的摩擦造成的,因此穿着不同材质的衣物时“带电”多少是不同的,比如穿化学纤维制成的衣物就比较容易产生静电,而棉制衣物产生的就较少。所以说,不同的衣料也可能决定带电的种类。

摩擦起电的原因:

(1)由于不同物质的原子核对核外电子的束缚能力不同,当两个物体相互摩擦时,哪个物体的原子核对核外电子的束缚本领弱,它的一些电子就会转移到另一个物体上,失去电子的物体带正电,得到电子的物体由于带有多余的电子而带负电。

(2)摩擦起电实质上并不是创造了电,只是电荷从一个物体转移到了另一个物体,使正负电荷分开,电荷的总量并没有改变。相互摩擦的两个物体,必然带上等量的异种电荷,带正电的物体缺少电子,带负电的物体有了等量的多余的电子。

补充:同种物质摩擦不起电,原因是同种物质的原子核束缚电子的本领相同,摩擦时不会发生电子的转移。

考点名称:导体,绝缘体

导体与绝缘体的概念

导体:容易导电的物体叫做导体,例如:石墨、人体、大地以及酸、碱、盐的水溶液;

绝缘体:不容易导电的物体叫做绝缘体,例如:橡胶、玻璃、塑料等;

两者关系:导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化。

导体容易导电,绝缘体不容易导电的原因:

(1)导体容易导电是冈为导体中有大量的自由电荷,它们受原子核的束缚力很小,能够从导体的一个部分移到另一个部分;

(2)绝缘体中,电荷几乎都束缚在原子的范围之内,不能从绝缘体的一个部分移到另一个部分。

导体的分类

1、半导体:

半导体材料的导电能力介于导体和非导体之间,比导体差、比非导体强,具有一些特殊的物理性质,温度、光照、杂质等因素都对它的性能有很大影响。常见的半导体材料有硅、锗和砷化镓等。用半导体材料可以制造半导体二极管、二三极管和集成电路等多种半导体元件。

半导体的特点:

(1)半导体二极管具有单向导电性,即只允许电流由一个方向通过元件。

(2)半导体三极管可以用来放大电信号。

2、超导体:

(1)超导现象:某些物质在很低的温度下,电阻就变成了零,这就是超导现象。

(2)应用:

(1)利用超导体的零电阻特性可实现远距离大功率输电。超导输电线可以无损耗地输送较大的电流,这意味着用细电线就可以输送大电流。

(2)超导磁悬浮现象,使人们可以用超导体来实现交通工具的“无摩擦”运行。

导体和绝缘体的比较: