下列五个命题:(1)两条长度相等的弧是等弧;(2)平分弦的直径必垂直于弦;(3)经过平面上任意三点可作一个圆;(4)任意一个圆有且只有一个内接三角形(5)三角形的外心到各顶点距离-数学

弧、弦、弦心距、圆心角之间的关系定理:在同圆或等圆中,相等的圆心角所对的弧相等,所对的弦相等,所对的弦的弦心距相等。

推论:在同圆或等圆中,如果两个圆的圆心角、两条弧、两条弦或两条弦的弦心距中有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等。

圆心角:

顶点在圆心的角叫做圆心角。

圆周角:

顶点在圆上,并且两边都和圆相交的角叫做圆周角。

圆周角的顶点在圆上,它的两边为圆的两条弦。

圆心角特征识别:

①顶点是圆心;

②两条边都与圆周相交。

计算公式:

①L(弧长)=n/180Xπr(n为圆心角度数,以下同);

②S(扇形面积) = n/360Xπr2;

③扇形圆心角n=(180L)/(πr)(度)。

④K=2Rsin(n/2) K=弦长;n=弦所对的圆心角,以度计。

圆心角定理:

圆心角的度数等于它所对的弧的度数。

理解:(定义)

(1)等弧对等圆心角

(2)把顶点在圆心的周角等分成360份时,每一份的圆心角是1°的角.

(3)因为在同圆中相等的圆心角所对的弧相等,所以整个圆也被等分成360份,这时,把每一份这样得到的弧叫做1°的弧.

(4)圆心角的度数和它们对的弧的度数相等.

推论:

在同圆或等圆中,如果(1)两个圆心角,(2)两条弧,(3)两条弦(4)两条弦上的弦心距中,有一组量相等,那么它们所对应的其余各组量都分别相等

与圆周角关系:

在同圆或等圆中,同弧或同弦所对的圆周角等于二分之一的圆心角。

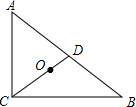

定理证明:分三种情况讨论,始终做直径COD,利用等腰三角形等腰底角相等,外角等于两内角之和来证明。

圆周角定理推论:

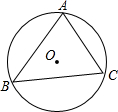

圆周角定理:在同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角都等于这条弧所对的圆心角的一半。

①圆周角度数定理:圆周角的度数等于它所对的弧的度数的一半。

②同圆或等圆中,圆周角等于它所对的弧上的圆心角的一半。

③同圆或等圆中,同弧或等弧所对的圆周角相等,相等圆周角所对的弧也相等。(不在同圆或等圆中其实也相等的。注:仅限这一条。)

④半圆(或直径)所对圆周角是直角,90°的圆周角所对的弦是直径。

⑤圆的内接四边形的对角互补,并且任何一个外角都等于它的内对角。

⑥在同圆或等圆中,圆周角相等<=>弧相等<=>弦相等。

考点名称:点与圆的位置关系

- 点与圆的位置关系:

由圆的定义可知,点与圆的位置关系有三种:点在圆上,点在圆内,点在圆外。

点与圆的位置关系转化为点到圆心的距离与半径间的数量关系:

设⊙O的半径是r,点P到圆心O的距离为d,则有:

d<r 点P在⊙O内;

点P在⊙O内;

d=r 点P在⊙O上;

点P在⊙O上;

d>r 点P在⊙O外。

点P在⊙O外。

考点名称:命题,定理

- 命题的概念:

判断一件事情的语句,叫做命题。

命题的概念包括两层含义:

(1)命题必须是个完整的句子;

(2)这个句子必须对某件事情做出判断。

公理:

人们在长期实践中总结出来的得到人们公认的真命题,叫做公理。

定理:

通过真命题(公理或其他已被证明的定理)出发,经过受逻辑限制的演绎推导,证明为正确的结论的命题或公式,例如“平行四边形的对边相等”就是平面几何中的一个定理。

一般来说,在数学中,只有重要或有趣的陈述才叫定理,证明定理是数学的中心活动。相信为真但未被证明的数学叙述为猜想,当它被证明为真后便是定理。它是定理的来源,但并非唯一来源。一个从其他定理引伸出来的数学叙述,可以不经过证明成为猜想的过程,成为定理。

如上所述,定理需要某些逻辑框架,继而形成一套公理(公理系统)。同时,一个推理的过程,容许从公理中引出新定理和其他之前发现的定理。

在命题逻辑中,所有已证明的叙述都称为定理。

经过长期实践后公认为正确的命题叫做公理,用推理的方法判断为正确的命题叫做定理。 命题的分类:

(按正确、错误与否分)分为真命题(正确的命题),假命题(错误的命题),

所谓正确的命题就是:如果题设成立,那么结论一定成立的命题。

所谓错误的命题就是:如果题设成立,不能证明结论总是成立的命题。四种命题:

1.对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另外一个命题的结论和条件,那么这两个命题叫做互逆命题,其中一个命题叫做原命题,另外一个命题叫做原命题的逆命题。

2.对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另外一个命题的条件的否定和结论的否定,那么这两个命题叫做互否命题,其中一个命题叫做原命题,另外一个命题叫做原命题的否命题。

3.对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另外一个命题的结论的否定和条件的否定,那么这两个命题叫做互为逆否命题,其中一个命题叫做原命题,另外一个命题叫做原命题的逆否命题。

相互关系:

1.四种命题的相互关系:原命题与逆命题互逆,否命题与原命题互否,原命题与逆否命题相互逆否,逆命题与否命题相互逆否,逆命题与逆否命题互否,逆否命题与否命题互逆。

2.四种命题的真假关系:

①两个命题互为逆否命题,它们有相同的真假性。

②两个命题为互逆命题或互否命题,它们的真假性没有关系(原命题与逆否命题同真同假,逆命题与否命题同真同假)定理结构:

定理一般都有一个设定——一大堆条件。然后它有结论——一个在条件下成立的数学叙述。

通常写作「若条件,则结论」。用符号逻辑来写就是条件→结论。而当中的证明不视为定理的成分。

逆定理:

若存在某叙述为A→B,其逆叙述就是B→A。逆叙述成立的情况是A←→B,否则通常都是倒果为因,不合常理。若某叙述是定理,其成立的逆叙述就是逆定理。

若某叙述和其逆叙述都为真,条件必要且充足。 若某叙述为真,其逆叙述为假,条件充足。 若某叙述为假,其逆叙述为真,条件必要。常用数学定理:

1、每份数×份数=总数

总数÷每份数=份数

总数÷份数=每份数

2、1倍数×倍数=几倍数

几倍数÷1倍数=倍数

几倍数÷倍数=1倍数

3、速度×时间=路程

路程÷速度=时间

路程÷时间=速度

4、单价×数量=总价

总价÷单价=数量

总价÷数量=单价

5 、工作效率×工作时间=工作总量

工作总量÷工作效率=工作时间

工作总量÷工作时间=工作效率

6 、加数+加数=和

和-一个加数=另一个加数

7 、被减数-减数=差

被减数-差=减数

差+减数=被减数

8 、因数×因数=积

积÷一个因数=另一个因数

9、 被除数÷除数=商

被除数÷商=除数

商×除数=被除数小学数学图形计算公式:

1 、正方形 C周长 S面积 a边长

周长=边长×4 ;C=4a;

面积=边长×边长; S=a×a

2 、正方体 V:体积 a:棱长

表面积=棱长×棱长×6; S棱=a×a×6 ;

体积=棱长×棱长×棱长; V=a×a×a

3、 长方形 C周长 S面积 a边长

周长=(长+宽)×2 ;C=2(a+b) ;

面积=长×宽 ;S=ab

4 、长方体 V:体积 s:面积 a:长 b: 宽 c:高

表面积(长×宽+长×高+宽×高)×2; S=2(ab+bc+ca);

体积=长×宽×高 ;V=abc

5、 三角形 s面积 a底 h高

面积=底×高÷2 ;s=ah÷2

三角形高=面积 ×2÷底

三角形底=面积 ×2÷高

6、 平行四边形 s面积 a底 h高

面积=底×高 s=ah

7、 梯形 s面积 a上底 b下底 h高

面积=(上底+下底)×高÷2;s=(a+b)× h÷2

8、 圆形 S面积 C周长 ∏ d=直径 r=半径

周长=直径×∏=2×∏×半径; C=∏d=2∏r ;

面积=半径×半径×∏

9、 圆柱体 v:体积 h:高 s;底面积 r:底面半径 c:底面周长

侧面积=底面周长×高;

表面积=侧面积+底面积×2 ;

体积=底面积×高 ;

体积=侧面积÷2×半径

10、 圆锥体 v:体积 h:高 s:底面积 r:底面半径

体积=底面积×高÷3

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |

| [教师分享] 未命名文章 (2018-11-07) |