“蚕花”的风俗

语文大杂烩“蚕花”,不是真的花卉,而是蚕农期望蚕桑生产丰收的心愿,是个好口彩。此外,用彩纸或茧子、绸帛做成的,作为妇女头饰的花朵,在蚕乡也称为“蚕花”。

原来,蚕的一生要蜕四次皮,才变为老蚕,上簇作茧。每蜕一次,叫一眠。挨次为头眠、二眠、出火、大眠。蚕到大眠,蚕农要把它捉来过秤、记数。待到采了茧子来过秤比算,如果一斤大眠蚕采一斤茧子,就叫一分蚕花;一斤大眠蚕采八斤茧子,就是八分蚕花,以此类推。按照蚕的生长规律,能采到十分以上,就很不容易了。

过去,人们见面时互祝“蚕花甘四分”只是一种好口彩和愿望罢了。

说起蚕花,海宁人对它有特殊感情。这里地处长江三角洲的杭嘉湖平原,气候温暖,雨量充足,土地肥沃,很适宜种桑养蚕。早在四千多年以前,我们的祖先就已把蚕丝用于生活了。千百年来,人们以蚕为业,以蚕为生,世代相传,不断发展,使它和整个杭嘉湖平原一起,成为誉满天下的“丝绸之府”。这里的人们与蚕茧。丝绸结下了不解之缘。所以每有祝祷都祈求着蚕茧丰收——蚕花茂盛。

新婚第二天早晨,新娘要在喜娘伴同下扫地,叫“扫蚕花地”;还有农历正月初一早晨扫地也叫“扫蚕花地”。这种扫地与往日不同,不是把垃圾扫出去,而是由外向里扫,希望把“蚕花”扫进来,使今年看好蚕,得丰收。年初一供神,同时要供“蚕花五圣”、“蚕花娘娘”。人们见面互祝“恭喜发财”并祝“蚕花甘四分”。

每年清明节的前夕,俗称清明夜。海宁斜桥、周镇一带的蚕农,习惯在这一天到划船漾会上王坟(据说是宋高宗赵构的妹妹死后葬在这里,人们也把她当作蚕神)讨蚕花。第二天清明节,村上的人合伙摇一只船,每家一把腌菜、一升米,十几家凑起来,船头上摆只“缸缸灶”烧饭吃。一橹双桨,到硖石大悲阁赶庙会,姑娘嫂子们买朵“蚕花”插在鬓边。这种用红、黄、绿三色纸糊在竹签上的小纸花,象征着蚕茧丰收,每个养蚕的妇女(俗称蚕娘)都喜欢戴。有的妇女嫌纸花不耐戴,就自己用绢扎或用一个茧子剪成四瓣,叠成花,染上色,不但鲜丽光亮,且又经久耐用。蚕花,成了蚕乡妇女独特的装饰品。另外,桐乡含山一带有清明踏青轧蚕花,海宁皇岗有二月初八轧太平(庙会)讨蚕花的习俗。这种集会虽带有一些迷信色彩,但对生产是起积极作用的,是一种交流养蚕经验、添置养蚕用具的集会。清明夜里吃过“齐心酒”,就要准备养蚕了。养蚕一开始,亲眷邻舍都停止走动,连官府衙门也暂停催征。各家廊沿都用棚荐围牢,插上桃花枝条,作为“避邪克冲”。这个时候,小孩子也被大人严加管束,不能串门过户到人家去玩。一直要等到蚕宝宝上山(簇)之后。才能“解禁”。这时亲戚友好之间挑着枇杷、粽子、灰鸭蛋互相走访,叫做“望茧讯”,看看亲戚家能采几分“蚕花”。在这里,“蚕花”又成了衡量茧子丰收程度的尺度了。

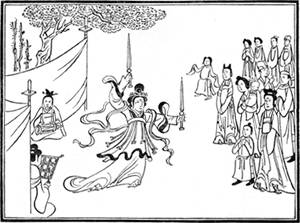

人们为了祈求蚕茧丰收,有的人家请皮影戏班子演戏,酬蚕神,也叫做“蚕花戏”。戏演毕,东家把演戏时作为银幕的棉纸取下珍藏起来,等到养蚕时拿出来糊在蚕匾上(蔑制蚕具),以求丰收。这种棉纸又称“蚕花纸”。

蚕花在日常生活中,也样样和蚕茧相关,从出生到老死都用得上它。

在蚕乡,小孩子一生下来,穿的扯襟衫,裹的抱裙,差不多都是用缩绸做的。据说,如果给未满足岁的男孩穿上用五蚕丝(晚秋蚕级的丝)做成的绿衣裳,长大起来捉鱼落生(会捉)。姑娘出嫁的时候,在一般人家,妆奁中总少不了丝绵股;嫁妆的每件物品上,还要系一绝染成红色的丝绵作装饰。过去,不管穷富,嫁女儿时,妆奁中桑苗、蚕种、淘米箩、火叉和万年青是必不可少的。这就是说新娘到夫家去永远要种桑、养蚕、淘米做饭,而且要像万年青那样常青不衰。人死后,也离不开蚕茧。死者一断气,亲人就在他脸上遮一只丝绵兜,大概是要把“邪气”盖住。入殓时,有“扯蚕花”的仪式,由死者亲属——儿子、媳妇、女儿、女婿……一对一对地将事先准备好的丝绵扯开来,一层一层地罩到死者遗体上。如果亲属人多,罩的丝绵也多。多至好几斤,以多为荣。这实际上是一种浪费。入殓前,还由死者直系亲属带头,手持蜡烛,绕遗体一圈,类似现在的向遗体告别,俗称“盘蚕花”。意思是要求死者在天之灵,保佑他的儿孙“蚕花茂盛”。盘好蚕花,各人赶快吹灭自己手中的蜡烛,珍藏起来,叫“蚕花蜡烛”。到养蚕时拿出来照明,据说可保“蚕花茂盛”。

时代在前进,科学在发展,风俗也在移易。解放以来,随着科学文化知识的普及,原来一些带有迷信色彩的风俗习惯,有的已自然淘汰,有的则保留它传统的形式,改变它的内容,如“轧蚕花”。“轧太平”之类已变成物资交易会。而姑娘出嫁时,丝绵被胎上铺一绺红丝绵,嫁妆物品上系一绺红丝绵和带去两枝桑苗等风俗至今保留着。“蚕花”仍是蚕乡人民期望蚕乡丰收的美好心愿。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

无相关信息

上一篇:为什么不叫“金行”?

下一篇:世界上有多少个民族?

零零教育社区:论坛热帖子

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |