《狼和小羊》教学设计之七

苏教版小学语文二年级上册教学目标:

1.能正确、流利、有感情地分角色朗读课文。

2.通过狼为吃小羊三次找碴儿的经过,使学生懂得向狼一样凶恶的敌人,想干坏事,总是能找到借口的。

3.培养学生的想象能力,续写课文结尾。

教学重点:指导朗读,注意读出不同的语气。

教学难点:了解课文所讲的道理。

教学准备:录音带、多媒体课件

教学过程:

一、情境导入

最近大家都在看《喜羊羊与灰太狼》的动画片,在你印象中狼是一种什么样的动物?羊呢?

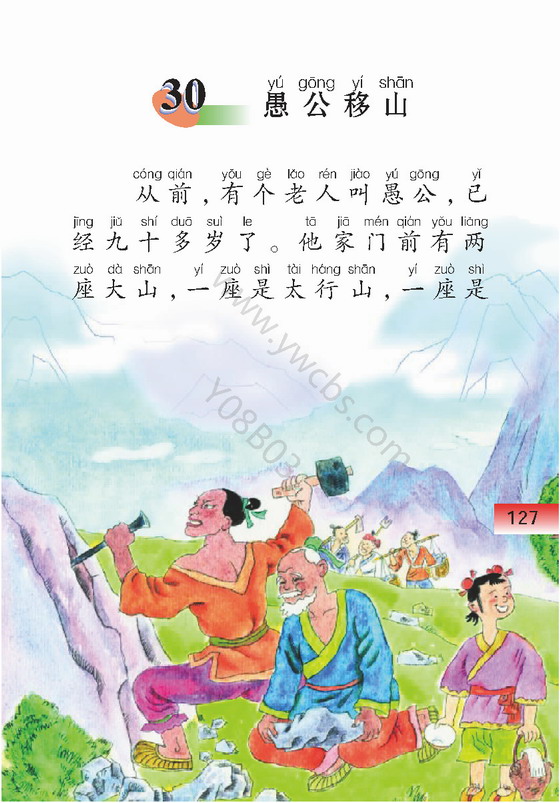

今天我们就来学习一篇寓言故事《狼和小羊》。教师书写课题,指导学生书写“狼”字。

二、初读课文,整体感知

(1)边看课件演示,边听教师范读课文。

(2)提问:狼和小羊之间发生了什么事?你已经获取了哪些信息?还有哪些疑问?

师小结:刚才那几位同学都说得很好,课文讲的是一只狼想吃小羊,三次找碴儿,最后扑向小羊的事。

(3)请同学们选择自己喜欢的读书方式把课文读一遍。

提问:回顾课文内容,刚才的问题哪些可以解决?

三、朗读课文,理清课文脉络

1.研读主题:狼想吃小羊,就怎么做?(故意找碴儿)板书:找碴儿

2.“找碴儿”是什么意思?狼是怎样找碴儿的?随机出示:

a你把我喝的水弄脏了!

b我听说,去年你在背地里说我的坏话!

c说我坏话的不是你就是你爸爸,反正都一样。

3..读课文,想一想,你觉得这些理由成立吗?为什么?(四人小组讨论。)

4.交流:

第一次找碴儿

(1)指名读,讨论:狼第一次找了什么理由?

(2)狼是怎么说的呢?谁来读一下文中的句子?注意标点符号。

“!”想用歪曲的事实,恶人先告状,读时用肯定的语气。

“?”读出问句的语气。

(3)狼说的有道理吗?请学生上台讲解演示。

(4)师:听了狼这些毫无根据的话,小羊的表情是怎样的?课文用了哪个词?(吃了一惊)

师:同学们,尽管小羊吃了一惊,但还是很温和的同狼讲道理,谁愿意把小羊的话读给大家?(小羊说话很温和,我们读的时候应该缓慢些。)

(5)请男生做狼,女生做羊,老师读旁白,分角色朗读。(师生合作读)

第二次找碴儿

师:狼的目的没有达到,接着找了第二次碴儿。同学们自己朗读四、五自然段,与同桌讨论,狼又找什么碴儿,它的话有道理吗?

请生回答

师:狼的话太没道理了,连性情温和的小羊都急得叫了起来。同学们再看屏幕,自由朗读两个句子,然后说说你读出了什么不同?

a.这是不可能的,去年我还没出生。

b.啊,这是不可能的,去年我还没出生呢!

师:让我们再来分角色读一下这段对话。(狼“气冲冲”地说,要读出蛮不讲理的语气。小羊的样子“可怜”,急得“喊”了起来,要读出认真申辩和害怕的语气。)

生试读,指名分角色朗读。

第三次找碴儿

师:狼两次找碴儿想吃掉小羊,都被小羊理直气壮地反驳了,狼不甘心,又怎么样了?请大家自由朗读,回答问题。

生自由朗读。

师:狼第三次找了什么借口?它又是怎样做的?通过这一段的学习,你们知道了什么?还有哪些问题需要大家帮助?

其他同学帮助回答。

师:因为它早就想吃掉小羊,先前的“找碴儿”只是装点门面,掩饰它的本来面目,而小羊的几次辩驳又事理确凿,无法推翻,于是狼揭开了的面纱,露出了狰狞的凶相。小羊没有时间来争辩。

师:让我们一起来朗读一下这段对话,要读出狼那种凶恶的语气。

5.读过故事后,你有什么话想对狼和小羊说的吗?

师小结:这个寓言故事告诉我们,对于像狼一样的坏人,总是要找借口干坏事的,对这样的坏蛋,我们不能太善良,要认清它们的本性,动脑筋灵活机制的战胜它。

四、分角色朗读、表演课文。

五、拓展练习

狼向小羊扑去,结果怎样呢?请同学想一想,说一说。

六、读写结合,创新拓展。

作业:

1.把这个故事讲给家长听。

2.搜集阅读一些寓言故事,组织一次故事会。

板书设计:

狼找碴儿 羊反驳

狼和小羊 弄脏水 不会倒流 讲道理不行

说坏话 没出生 坚决斗争

(蛮不讲理) (温和善良)

教后小记:

本篇文章篇幅短小,内容精练,角色的神态,动作,对话都很生动,学生能较好的理解寓意,本课教学方法以多读为主,从读中悟理,真实感受,而且孩子们也非常愿意去读模仿能力也很强。表演环节设计充分发挥孩子的主体能动性,把学生们的表演欲望和学习的积极性充分调动起来,从而发现孩子们的表演天赋很高,揣摩人物的特点,语言,动作,行为等也比较到位。本课的反问句教学时应该进一步讲解,使学生理解透彻。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

上一篇:《狼和小羊》教学设计之六

下一篇:《木兰从军》教学反思之四

零零教育社区:论坛热帖子

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |