古诗两首《所见》评课稿

老人教版二年级语文下册《所见》这首诗非常富有情趣,那个天真烂漫、童心童趣的小牧童是孩子们非常喜欢的。当他坐在牛背上高声歌唱的时候,是那样自在神气!当他想着捉蝉的时候,又是多么专注。整首诗童趣横生,情趣盎然。可牧童的生活离学生甚远,诗歌的情境感悟难能把握。而程老师运用了多种教学手段,激发孩子学习古诗的兴趣,走进牧童的生活。

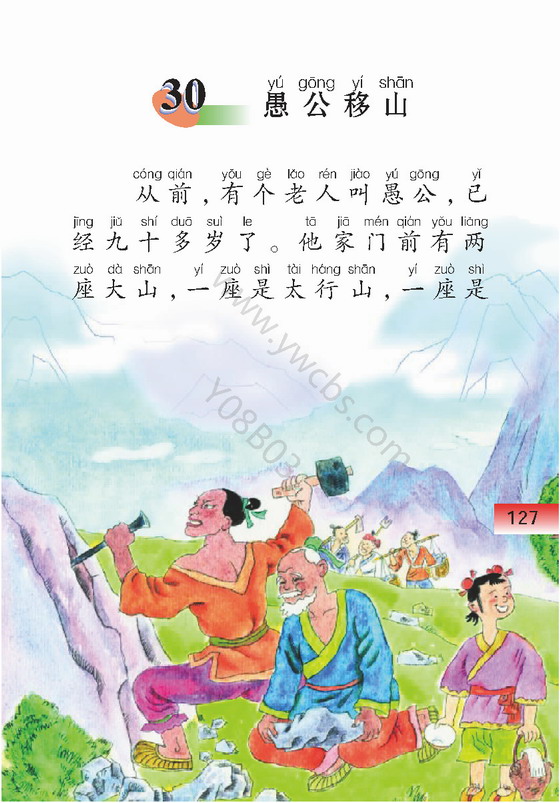

如:上课伊始,以半个故事引出课题,激发孩子学习古诗的强烈欲望。接着,欣赏有关牧童骑黄牛的图片,孩子们仿佛看到小牧童朝我们走来,让孩子在小牧童停下凝神望蝉的神情中,想象小牧童去捉蝉的快乐,体会牧童的生活妙趣……通过启发想象和其间的语言文字训练,孩子们和我们同样感悟到:整首诗不再是20个汉字的排列,而展现在他们面前的是嘹亮的歌声,是生动的画面,是盎然的诗趣。一下子拉近了学生与文本间的距离,激发学生的学习兴趣,分散了“牧童的生活离学生远,诗歌的情境感悟难能把握”这一难点。本节课最大的亮点还有两处:

一,分散识字的方法灵活多样

程老师把识字教学有机地融合在每一步流程中,而且识字教学方法灵活多样。这样的安排,很符合一年级学生的年龄、心理特点和认知规律。识字本身是枯燥的,而对于枯燥的事物,人们的情绪总是消极和被动的。如果教师强硬地让孩子认识生字词,孩子们一味地被动识字,不仅识字的效率低,而且孩子们失去了识字的兴趣。而程老师多渠道地创设情境和契机,让学生在一定的语言环境中,在对文本的感悟中识字,有效地激发了学生识字的兴趣。

如,“所”的教学:老师搜集了一些生活中随处可见的“所”的图片,将无意识记转化成有意识记,同时把识字教学延伸到生活中。

再如,“蝉”的教学:蝉我们通常称之为-----知了,(出示图片)瞧,这就是知了,它是一种昆虫,所以“蝉”字的偏旁是----虫字旁。这里又传递给孩子识字的另一种方法——偏旁表示意思。

尤其是“牧”的教学:老师形象地解说:你看,这是一头牛,旁边站着一个人,手上拿着鞭子。很久以前,没有汉字,就用图画来表达。后来人们慢慢的把图画演变成现在的汉字。你看祖国的汉字多有意思,一个汉字有时就是一幅画,还能表示它的意思。这个环节,又激发了孩子对汉字产生了浓厚的兴趣。

还有“立”的教学:巧用猜字谜的方法。

在最后的巩固环节,老师用心地编了一首儿歌,令本课生字再现出来,让孩子在新鲜的语言环境中有效地巩固认字。

二,在诗歌教学中不忘语言文字训练

诗歌教学的重点是“情境感悟”,但语文课姓“语”,所以我们要尽可能地挖掘字词句的内在魅力,加强语言文字训练。程老师在这节课里,巧妙地设计了如下环节:教学“捕”

A、知道你们听到的是什么声音吗?对这就是蝉的叫声(出示“叫”卡片)

B、是呀,小牧童也和我们一样是听到了蝉的叫声,你看看诗句中哪个字也是叫的意思?(出示“鸣”)你是怎么知道的?

C、是呀,有时我们看到偏旁就能知道字的意思,这也是识字的好方法。汉语言文字还很有意思,瞧,鸣和叫的意思很接近,我们还可以让他变成词语,认读“鸣叫”。)

D、听到蝉的叫声,小牧童特别想去“捉”它。(出示“捉”卡片)

E、那你能不能用刚才的方法,找到诗句中哪个词也是捉的意思。。

F、出示“捕”,这个字的韵母是什么,谁来当小老师带大家读一读。(指名读)

G、捕和捉也是朋友,也能组成词语--捕捉。

(这一环节的设计,让孩子在了解诗意的过程中学会用近义词组词的方法。)

总之,“授之以鱼,不如授之以渔”,我相信,有了这样的引导,学生很快掌握了识字的方法,积累了更多的词句。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

上一篇:如此“细嚼” 嚼之无味

下一篇:所见

零零教育社区:论坛热帖子

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |