《登鹳雀楼》试释

老人教版一年级语文下册五、

然而这么美好的一首诗却很可能不是诗人王之涣所写的!作者可能是处士朱斌。最早记载《登鹳雀楼》为王之涣所写的典籍是《文苑英华》。这一千卷的著作是宋太宗太平兴国中李昉、扈蒙、徐铉、宋白等奉敕编的,《昭明文选》所选诗文迄于梁初,而此书则所录诗文起于梁末,其用意明显是在上续《文选》,并且书的分类编辑、体例亦大致相同!《文苑英华》由于是奉御旨编成,尽管内中仍不免错误,然而其权威性却相当地高,故此在书中第三百一十二卷载录了《登鹳雀楼》一诗是王之涣作后,殆属无可置疑的了。并且北宋阮阅编的《诗话总龟》卷十五上也说:“河中府鹳雀楼,唐人及多,唯王之涣、李僧、畅诸诗最佳。王云‘白日依山尽,黄河入海流’......”南宋计有功的《唐诗记事》收录了上千名唐代诗人的诗作和记录了他们的事迹,卷二十六中王之涣条目下即载有《登鹳雀楼》一诗,可见当时并无异议!前文引用了《梦溪笔谈》则把王之涣写成王文奂,有一些《古今诗话》的版本则作王文奥,《司马温公诗话》则作王文美大致都属“手民之误”一类,在校勘学上这类形似而误的例子本来就是不胜枚举的,所以并不能用来证明《登鹳雀楼》非王之涣作。

但是,北宋元佑三年出现了一本名叫《国秀集》的书,这本薄薄只有三卷的小书在《唐书艺文志》并没有收录,北宋仁宗庆历元年编定的大部头的《崇文总目》里也没有提到这本书,可见唐末宋初此书已不通行。尤溪曾彦和在跋里说:“《国秀集》三卷,唐人诗总二百二十篇。天宝三载国子生芮挺章撰。......浚仪刘景文顷岁得之鬻古书者,元佑戊辰孟秋,从景文借本录之,因识于后。”芮挺章编的这本三卷的《国秀集》收录了由唐玄宗开元以来到天宝三年这三十多年间盛唐诗人八十五位的佳作共二百一十八首诗。这些入选的诗人都是他同时代的人。在该书的卷下里收录了王之涣三首诗,《凉州词》两首和《宴词》一首,而《登鹳雀楼》则列名处士朱斌作!在这二百一十八首诗中芮挺章也选了自己的诗两首,写序的楼颍也有诗入选。《四库全书总目提要》认为这本书是“诗社标榜之滥殇”,但也承认“所录率皆精美,非后来诗社所及”,可见此书有一定价值。并且芮挺章跟王之涣是同时期只是稍后一点的诗人,所选王之涣的三首诗都与现在王之涣流传下来的诗相吻合,断无可能会把王之涣这一首《登鹳雀楼》误置朱斌名下!更何况王之涣在当时是颇具名望的诗人!并且和王之涣一起在“旗亭画壁”吟唱的好朋友王昌龄、高适这两位大诗人在天宝三年(公元744年)不单止还健在,而且都正当盛年,王昌龄当时是四十六岁(王昌龄公元698-765),而高适则是四十二岁(高适公元702-765)。这两位大诗人都在唐代宗永泰元年才去世,竟然没有向芮挺章抗议他把他们的亡友王之涣的诗误作朱斌所写,这真难以致信!只有一种合理的解释是《登鹳雀楼》一诗不是王之涣写的而是朱斌写的。这样一来,长期被认为是王之涣的名诗竟是另有作者!但是朱斌又是何许人也?《国秀集》只说他是处士而已,除此之外,我们竟对他毫无所知!南宋初年的大诗人范成大是吴郡人,他在他的《吴郡志》里引用到唐代张著的《翰林盛事》说《登鹳雀楼》是吴郡人朱佐日作。这个朱佐日又是何许人也?假如他跟朱斌是同一个人的话,那么我们就知道朱斌除了是处士外,他还是吴郡人。这是南宋高宗时期,也是我们最后听到关于朱斌的消息!

六、

正因为很难断定这首名诗究竟是王之涣写的还是朱斌写的,所以清初康熙四十六年御定的九百卷的《全唐诗》就谨慎起来,这部大部头的诗歌全集收入唐代和五代共四万八千九百多首诗作、作者共二千二百余人。而在二百零三卷里录有朱斌《登鹳雀楼》,但在注里说:“一作王之涣诗”。在二百五十三卷里录有王之涣《登鹳雀楼》,同样在注里说:“一作朱斌诗”。这种审慎不偏颇的态度我觉得是必要的。奇怪的是最流行的唐诗选本《唐诗三百首》,选辑的人是蘅塘退士,他在卷五“五言绝句”底下选了《登鹳雀楼》一诗,并且很笃定地认为是王之涣写的!更奇怪的是他的《唐诗三百首》卷二“七言古诗”底下第一首就选了陈子昂的《登幽州台歌》:“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下。”这四句诗里竟然没有一句是七言的!为什么他说是七言古诗?有根据吗?你觉得能成立吗?我倒好奇了。陈子昂擅长写五言古体歌行,四言诗也流传下来一些。但是我到现在还无缘拜读过他的七言古诗,你读过吗?《登幽州台歌》一诗明明是一首五言歌行体,为什么蘅塘退士说它是七言古诗?费解!

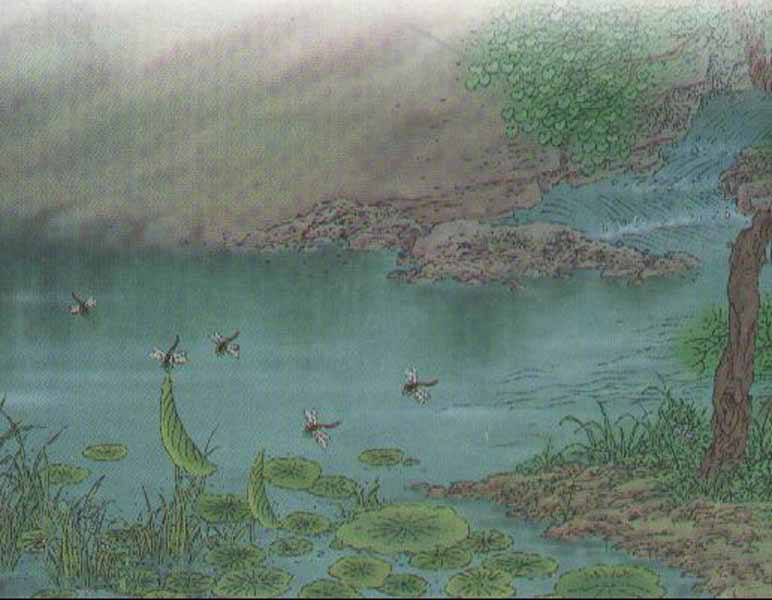

《登鹳雀楼》一诗不管是王之涣作或朱斌作。无疑已是一首千古传诵的名诗。依我的评价,我是把它放在唐人五绝之冠这样崇高的地位。所持的理由,正如我上面解释这首诗,它是仅仅使用了二十个字便把景致、理趣、情怀圆融紧密地统合起来。并且,在这首短短二十个字的五言绝句里,除了是字字珠玑外(前面两个对句包含着两层意旨,后面两个对句也包含着两层意旨!),也充分地展现了诗歌中的“盛唐气象”!而当时的书法、绘画、音乐、建筑等艺术亦然,都高度地显示出国力上升到让那些文艺工作者在高度自信下所产生的作品在在都展现出了恢宏的气魄,这是中国历史上仅有的三、四十年!同样是五绝,我也特别喜欢祖籍河东(鹳雀楼所在地山西永济)的柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这首诗也是巧妙地使用了两个对句圆融紧密地将景致、理趣、情怀统合在一起。意境亦异常高妙,并且诗人将自己虽然处于恶劣环境下,仍然固守着坚毅不移的意志、虽千万人吾往矣的特立独行的精神如实地表达无遗!短短的二十个字的诗中,“绝”、“灭“、“孤”、“独”等消极字词的大量使用,固然增添了诗中悲怆苍凉的慨叹,(淮海词最擅长使用这种消极字词去表达出人生的孤寂、落寞、无奈与悲怆的情怀,并且营造出一种文学上凄美的意境!像《踏莎行》:“雾失楼台,月迷津渡。桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”连用了“失”、“迷”、“无”、“断”、“可堪”、“孤”、“闭”、“寒”、“斜阳”、“暮”等消极字词,组合成一幅情感的失落与生命的无奈的凄美画面!)然而就是欠缺了《登鹳雀楼》那种“盛唐气象”!在这一点上我认为《江雪》稍逊于《登鹳雀楼》。尽管仍不能确定《登鹳雀楼》一诗究竟是王之涣作或是朱斌作,但是有一点我敢确定地说:“像这样的诗必能永存天地间!”同样是登临,王国维先生在他的《人间词话》里对李白的《忆秦娥》真是推崇备至!他说:“西风残照,汉家陵阙。寥寥八字,遂关千古登临之口!”正如我在《崔颢黄鹤楼试释》一文中,我已经第一次质疑了王国维先生的论点,(他在《人间词话》一书里有很多地方表现了自我膨胀与过当的评论,竟无人敢质疑于他,费解!)我想李白是不敢叫崔颢闭嘴的。读完了以上对《登鹳雀楼》一诗的《试释》后,你认为李白会叫王之涣或朱斌闭嘴吗?答案假如是否定的话,那么你不觉得王国维先生实在是太颟顸了一点吗?

(注)薛用弱《集异记》如此记录“旗亭画壁”事:开元中,之涣与王昌龄、高适齐名。共诣旗亭,贳酒小饮。有梨园伶官十数人会燕,三人因避席隈映,拥炉以观焉。俄而妙妓四辈,奏乐,皆当时名部。昌龄等私相约曰:“我辈各擅诗名,每不定甲乙。今者可以密观诸伶所讴,若诗入歌词之多者为胜。”初讴昌龄诗,次讴适诗。之涣自以得名已久,因指诸妓中最佳者曰:“待此子所唱如非我诗,即终身不敢与子争。”次至双鬟发声,果讴“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”云云,因大谐笑。诸伶诣问,语其事。乃竞拜,乞就筵席。三人从之,饮醉竟日。

写于2001年12月

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

上一篇:王之涣《登鹳雀楼》

下一篇:《登鹳雀楼》片断赏析之一

零零教育社区:论坛热帖子

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |