隔“窗”看课

湘教版小学语文六年级上册麻雀已经有一千万至两千万年的历史,且遍布世界各地。除了极寒地区,麻雀几乎无所不在。小时候,在田野、在枝头,常常见到它蹦蹦跳跳的欢快身影。“它们从这棵树飞往另一棵树的时候,样子非常可笑,仿佛不是飞,而是从空中滚过去的浅灰色绒团。”想想,这一个个绒团就像打着的一朵朵花骨朵。

现在生活在城市,我也经常会看到它们。“从一个楼檐到另一个楼檐,与人共存。生存于市井,忙碌而不羞惭,普通而不自卑。”它们与人比邻而居,把巢筑在檐边缝隙或墙洞或街道两旁的树上。甚至可以说,它们如同我们一样,过着属于它们的日子。

过去,老人家把麻雀归为四害之一。现在人们已经给它昭雪,并对那个屠格涅夫笔下的《麻雀》敬佩三分。尤其是,读周涛先生的《隔窗看雀》,体会到的更是对麻雀的“看不见”的喜爱。简单朴素而饶有诗意的文字,触碰着我们心灵深处最柔软的地方——大爱无痕,真正艺术作品的本源在于此。作者对人生世相独到新鲜的观感,融合在这小小的麻雀里。他哪是在看雀,分明在看着雀一样的人,人一样的雀,仿佛作者就是其中的一雀。读文,仿佛我们都是那“看起来,它们长得一模一样,像复制的”麻雀。

的确,在我们周围的许多事物,都是我们生活的一部分,生命的一部分。一株草,一棵树,一片云,一只小虫……它替匆忙的我们在土里扎根,在空中驻足,在风里吟唱……任何一株草的死亡都是人的死亡;任何一粒虫的鸣叫也是人的鸣叫。人与自然是共时性的存在。所谓人文精神,它的内核,就是对一切万物生灵的由衷热爱。

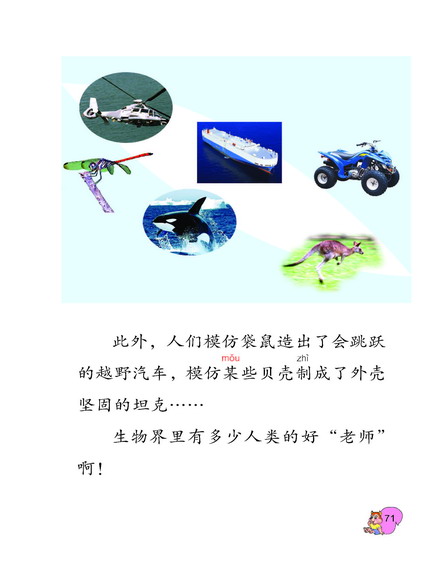

现代科技发展一日千里。电视与飞机、卫星等构成了一个庞大的网络连通全球,使得世界的任何一个角落都可以在瞬时彼此相连或者触摸。没有了距离便没有了向往与约束。然而与此相对应的,则是人与人,人与自身的环境之间渐生隔阂。于是,作者呢,要隔“窗”看雀,隔的是透明的窗,打开的窗,不是一堵墙,不是一扇死窗户。敞亮开来,却没有走进惊扰麻雀的原滋原味,而是偎依窗前细细地瞧,静静地看。

如何将阅读到的,转化为阅读的“教学”,这也需要“一扇窗”。阅读与阅读教学中的“阅读”是有明显区别的。阅读教学的这扇窗就是:遵循儿童认识事物的学习规律,遵循语文阅读的规律,采取有效的办法,从而,让学生看明白文章要表达的意思,感受到作品深处的东西。

就是通过这扇窗,对于《隔窗看雀》这个文本,教者把个人教学目标定位于:读、悟结合,感受麻雀“忙碌而不羞惭,普通而不自卑”的生活;品评课文的精彩语段,体会作者对麻雀喜爱和欣赏;由雀看人,引领学生感悟不同的人生姿态和意趣上。

教学从题目“麻雀”开始。单是教者不经意的板书“雀”字,在巧妙解析字的蕴意的时候,就奠定了通常人眼里“小”麻雀里含着的基调,与文中作者的笔调形成共鸣或者落差,以期形成因“情理之中”或“情理之外”而萌发的阅读动力,并进一步产生深度的阅读实践与思考。

麻雀的“忙碌和普通”是教学的重点,理解麻雀的“不羞愧不自卑”是教学的难点。如何突出重点,突破难点?这一部分的教学,教者采用读悟结合的办法抓住重点字词,即文中有声、有色、有情感、有力度与质感的字词,引导学生细心体味、沉吟、把玩,从言语的表层走向言语的深层,并从中感受到一种语言的趣味。

细读教学这一重点和难点环节,理解麻雀的“忙碌和普通”

、“不羞愧不自卑”——意在探索人完全可以这样活着的意义,打破我们固守的“英雄”“伟大”的价值与信仰,努力够及人类情感最本真的质地,从而解构我们内心思维的定式,乃至深入到人类心灵深处。这种探索,无疑对以往文化观念、生存意义乃至自我认识,都提出了严格的质疑和冲击。也许,这是我们主观臆想,因为从头到尾,作者都是写雀,别无其它。可这种“揣度”,却让我们“驰骋纵横”。

但,教者并没有把这张窗户纸捅破,也是隔“窗”教学。如课堂最后有一拓展环节。教者想起了庄子的《逍遥游》,借来了蔡志忠的漫画《庄子》,互文链接,以“蓬间小雀”和“乘天大鹏”的讨论结束课堂——你愿意做哪种鸟?你会怎样看待另一种鸟?雀与鹏,雀与人,鹏与人,人与人,人与自然,在课堂的讨论里碰撞、融合、分岔、交汇,聚到最后一点:大爱——所有的生命,存在便是意义。

透过窗口,我们还看到了另一种风景。文章的不少文字,赋予了诗人特别的眼光与想象,平实而奇特,生动而鲜活,可以称得上神来之笔,因此,教者特别设了一个板块,品读课文的语言,借此初步培养学生鉴赏文字的爱好与敏感。也许有人对这样“寻章摘句”“咬文嚼字”的做法不以为然。对此,教者有自己的想法:一些故事,一些情境,一些思想,由一个心灵出发,去感动和启发无数心灵,这感动启发的力量的大小与久暂,就看语言文字运用得好坏。文学起于实用,要把自己的所知所感的说给旁人听,但它又超出实用,要找好话说,要把话说得好,使旁人在话的内容和形式上同时得到愉快——这就是文学的高贵之处啊。

目前,也有人提出,小学阶段语文应该教得简单,没有必要去追究怎么说怎么写,把课文读通读顺读得有感情就很不容易了。在和教者交流后,我们还有这样的想法:简单语文应该是深入后的浅出,是教师把握语言本质以后的一种轻车熟路的引领。如果什么都不讲一味地让学生反复读,缺乏情趣与智慧的冲浪,必然会让学生衍生单调乏味的感觉。“不求甚解”是境界,求得甚解,又何尝不是一种精神的享受与愉悦呢?教师要通过创设情景将学生引向文本的语言,使学生“喜欢去读,读了之后还是喜欢”(朱自清);借助自己的“眼力”,帮助学生去发现作品的“好处”,“传染语感与学生”(夏丐尊),从而获得阅读技能,自觉建构语文能力,这才是真正的有魅力的“语文”。

当然,今天的有些白话非同过去的文本,我们大可不必“精粮细做”。有些是可以略读,所谓“浪漫阅读”的。但,周先生的这篇文章确要“怡养”文字。文字的咀嚼和着学生的性情才是怡养。因此,教者的魅力又体现在,透过文字的窗口要让学生看到文字里的“宝贝”。这就要“品”。惟有“品”,才有滋味;惟有“品”,才生情感;惟有“品”,才养精神。总之,惟有“品”,才可以拥有“绕梁三日”的余味。可是,我们的有些阅读教学,要么走马观花,甚至跑马观花;要么金秋割麦,放倒一片。更多的时候,是为写而读,为抄而读,为读而读,不是养“气”的涵咏。

当然,精处绣花,疏处走马,或许都是怡养的方式,两相调和,则处佳境,如果再疏密有致一些,此课境界可再跃然而上。

看课的,也努力隔着“窗”。感觉甜丝丝的,心润润的。不知不觉,这个看课的,也跟着作者看了一回雀,跟着教者上了一回课。笔者和教者,还有学生,分享“雀”的“自由”与“幸福”,感受作为人类的我们——普通中的自然,忙碌中的从容。

课没有亲眼所见,而实录往往是静态的,因此总觉得少一些“动”感,此动或是情感的强烈震撼,或是思想的深度撞击,这或许不是课堂的问题,而是隔窗看课所致。但我确信,此课至少如文中之窗:透明而敞亮。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

上一篇:脚踏实地,求新务实——《军犬黑子》教学反思

下一篇:《隔窗看雀》教学反思之一

零零教育社区:论坛热帖子

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |