《草原》教学实录之三

北京版小学语文六年级下册一、激情导入,揭示课题

师:今年暑假,老师到过一个美丽的地方,还带回了几张照片,你们看!(课件出示老师在草原照的照片)一起说,这是哪里呀?

生:(齐读)草原。

师:今天我们要学习的是老舍先生的《草原》。42年前,老舍先生到草原参观访问时,记下了沿途的所见所闻所感。今天,就让我们与老舍先生共同走进——“草原”。

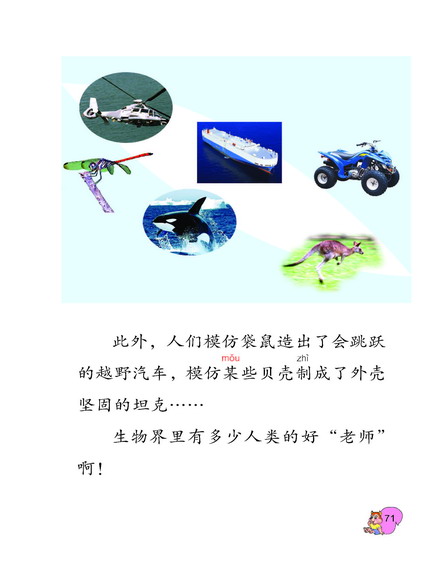

[读万卷书,行万里路。执教者亲临草原,目睹了草原的旖旎风光,呼吸了草原的清鲜空气,体验到了蒙族同胞的豪放与热情,就成了执教这一课的宝贵资源。这里展示的照片(还有后面的有关介绍的感受),都是一般学生所未曾见过和体验过的。当电教成为一种教育资源时,它才姓“教”,而不姓“电”。]

二、自主学文,勾画圈点

1.整体感知。

师:同学们已经预习了课文。现在请大家再一次快速浏览课文,说一说课文是从哪两方面去写草原的。(板书:景、人)同意吗?

2.自主研读。

师:草原的景色是怎样的?请大家静静地默读课文第一自然段,边读边想象草原的美景,把你感受最深的地方勾画下来。

师:(巡视)有的同学在相关词语下面作了记号;有的同学用波浪线勾画了自己感触很深的句子;这位同学还把自己的感受写在了课文的空白处。

3.放声朗读,读出感受。

师:来,请我们自由地、放声地朗读这一段,把那些让你感受很深、你认为写得很美的句子多读几遍,一会儿读给大家听。

(学生自由读)

[评:读书一定要整体感知。一开始就说“你喜欢读哪一段就读哪一段”和老师通过分析把课文肢解开来同样是不可取的。但是任何课文都不可能句句精粹,字字珠玑。执教者在巡视时说的话实际上是一种引导,即引导学生去发现最传神、最传情的句子、词语去体会,这也是一种学法的暗示和渗透。

三、合作研读,品读玩味

师:谁愿意把自己感受最深的句子读给大家听?

生:我喜欢这句话,我来读一读:“在天底下,一碧千里,而并不茫茫。”

师:(板书:一碧千里并不茫茫)你读得太好了。你能不能给大家说一说,“一碧千里”在你脑海中是一幅怎样的画面。

生:在我眼前是绿色,远一点的是绿色,再远一点的也还是绿色!草原非常辽阔,放眼望去,草原如同一张巨幅的绿色绒毯,一直铺到天地相接的地方。

师:我们都要像他这样读书,一边读一边想象画面。“茫茫”是什么意思?

生:视线模糊不清。

师:还记得这首诗吗?“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”同是写草原,为什么一个说“天苍苍,野茫茫”,老舍先生却说“一碧千里,而并不茫茫”呢?好,先不着急回答,看看能不能在接下来读书的过程中有新的发现。来,接着读你喜欢的句子!

[董老师动脑了。古人说“野茫茫”,老舍却说“并不茫茫”,为什么?老师在这里设了一个很有价值的悬念。悬念能激起学生探究的欲望,启迪学生思考。]

生:我喜欢这句话:“这次,我看到了草原……我满心的愉快。”

(学生读书,将“清鲜”读成了“新鲜”)

师:你读书的声音真好听!就有一个小地方读错了,大家发现了吗?

师:“清鲜”和“新鲜”区别在哪里?

生:“清鲜”和“新鲜”都有新鲜的意思,但是“清鲜”比“新鲜”更多一层“干净”的意思。草原的空气和城市的空气不一样,因为没有污染,所以更干净。

师:是呀,记得暑假里,当老师一踏进草原,顿时感到全身每一个毛孔都张开了,都在贪婪地呼吸这清鲜的空气。虽然我的歌唱得不好,当时我也禁不住唱了起来,(唱)“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑……”来,同学们,我们把这种“高歌一曲”的喜悦读出来。

[“生成性”资源啊!学生读错了,很可惜,但聪明的老师知道把它转化为教育的资源!于是“并不茫茫”由此找到了答案。倘若学生没读错呢?没错老师肯定也得提出来。一个“清”字用得多准确,多传神啊!]

(学生齐读)

师:草原的天空是那样明朗,它让视线变得更清晰。难怪老舍先生说“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”。还有哪些句子让你感受很深,接着读。

生:我喜欢这一句:“那些小丘的线条是那么柔美……轻轻流入云际。”

(学生读书,“勒”字发音不准)

师:(板书

“勒”)这是本课的一个生字。大家要注意它的发音,跟老师读。[我们教的是语文,而且是小学语文,就要实实在在。抓好识字、写字、读书、作文。教学因其真实、朴实、扎实而更美丽。]老师也很喜欢这一句,就是有一个问题不太明白。翠色“欲”流,流了没有?为什么后面又说“轻轻流入云际”,这不是很矛盾吗?来,和前后左右的同学讨论讨论。

[这里可以讨论一下。但我不赞成动辄讨论,因为阅读、作文是“个性化行为”(课标语),谁读了谁有,谁写了谁有,谁读了谁有。学语文不同于学理科。不要搞形式主义的东西。当然执教者也有她的苦衷。]

生:就好像是一杯水,倒满了就会流出来一样。草原就像一杯水,绿得像要流出来一样。

生:“翠”字让人感觉特别的通透,相比之下,“绿”显得死板。

师:嗯,有点感觉了。《翠鸟》这篇课文还记得吗?联系这篇课文,老师也比较了“翠”和“绿”,感觉“翠绿”比一般的绿更鲜亮,更有光泽,绿得更丰富更饱满,绿得好像都快要流淌下来(流淌的手势)。班上有学过国画的同学吗?能给同学们解释一下什么是“用绿色渲染”吗?

生:当我画国画时,用颜料在纸上渲染的时候,我发现颜料在纸上向周围慢慢扩散……

师:什么纸?

生:宣纸。

师:接着说,当你在宣纸上用绿色渲染的时候,你会发现什么?

生:我会发现绿色慢慢地向周围渗透。

师:向周围扩散、渗透、流动。请你们轻声再读“轻轻流入云际”这句话,看看这“翠色欲流,轻轻流人云际”是一幅怎样的画面。

(学生轻声自由读)

生:我想象当中,草原和天空像是融合在一起。草原是那样的鲜亮、充满生机。

生:我觉得那些草原就像波浪一样连绵起伏。

师:你的朗读让老师想起了古诗:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。”真是碧草与蓝天一色呀。老师也想读一读!

(教师范读,学生鼓掌)

师:谢谢大家的鼓励。是呀,这哪里是绿色在流动,这分明是生命的泉水在流淌。(指板书)难怪老舍先生说“一碧千里,而并不茫茫”。我们读书就要这样去读,不仅要读懂文字表面的意思,还要用心去感悟、用情去体验、用想象去补充,读出文字背后含着的意思。

[这三个“去”——用心去感悟,用情去体验,用想象去补充——讲的是读书的方法,有了这三个“去”,课文才能读懂。]

生:我有一个问题。

师:(意外)你说!

生:既然“碧”与“绿”都是绿的意思,为什么用两个不同的词语来表示?

师:你很善于提问题。来,找一找,在第一自然段中有哪几个词都是表示“绿”的意思?

生:(在书中找)“绿”“翠”“碧”。

师:你们体会体会这样写的好处。

生:避免总是用一个词,有变化,读起来好听。

师:老舍先生真不愧为语言大师呀!

[又是一个了不起的发现:学生了不起,教师也很机敏。即使学生不提,教师也要讲。语文教学要让学生在阅读中去体会、感悟怎样准确地运用祖国的语言文字。]

生:我喜欢的句子是:“四面都有小丘……绿毯绣上了白色大花。”

师:绿色与白色的搭配,多么清新明丽、自然和谐的图画呀!

[草原还荚在它的色彩上。教师心里有,才能点到点子上。]

师:(出示课件)这是一幅多么美丽的草原画卷呀!天空赋予了草原以明丽,小丘勾勒了草原的线条,牛羊更赋予了草原以生命活力,难怪老舍先生说“在天底下,一碧千里,而并不茫茫”。置身于此情此景,老舍先生不由得发出这样的感慨——(全班齐读句子:“这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。”)同学们,当你置身于草原这样的美景之中,你想说点什么呢,你又会做些什么呢?把你最深的感受用一段文字记录下来,好吗?

[董老师把写“挤”进去了,而且挤得巧妙、自然。张田若先生早就说过,阅读教学要把写“挤”进去,要读写结合。这一点我非常赞成。语文教学要读要写,这是语文教学的两根“柱子”。当然,读写结合要找准结合点,要顺理成章,不可牵强附会,也不一定课课都写。]

四、音乐过渡,读中悟情

1.音乐过渡,激发想象。

师:“我们访问的是陈巴尔虎旗。汽车走了一百五十里才到达目的地。一百五十里全是草原,再走一百五十里,也还是草原。”“走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭子的轻响。”听!(课件播放《赛马》)

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

上一篇:《草原》教学实录之二

下一篇:《草原》第一课时教学实录之一

零零教育社区:论坛热帖子

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |