让学生有尊严地融入社会 ——杭州市杨绫子学校培智新劳动教育模式走笔

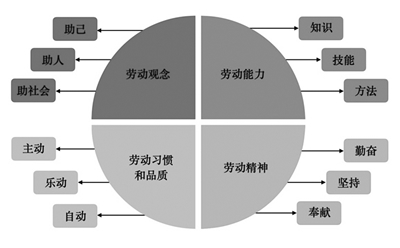

智障学生劳动素养构成

智障学生劳动素养构成 劳动教育的实施流程

劳动教育的实施流程 学生在“智慧树”咖啡馆接待顾客。

学生在“智慧树”咖啡馆接待顾客。 学生在做蛋糕。

学生在做蛋糕。

□俞寅琳 汀 兰

走进杭州市杨绫子学校,“尊重生命,以爱育人”8个大字映入眼帘。学校处处都是教育的元素。校长俞林亚告诉笔者,“以爱育人”,还要“以技立人”,这是鼓的两面,鼓有完整的两面才能敲响。学校的学生都是智商55以下的,必须让他们有一技之长,“学校劳动导向的课程和教学以培养合格就业者为最高目标,让毕业生有尊严地真正融入社会”。

“以劳动为导向”是任务驱动下的统整式劳动教育,更加注重对智障学生未来社会劳动能力的培养,使学生能正常就业、融入社会。确实,这纠正了长期以来秉持“生活自理”为教学目标的传统劳动教育观念,可以说是重要的突破。

学校根据学生特质为其提供个性化支持,助力学生劳动素养、就业能力和维持工作能力的提升。据了解,学校学生的就业渠道不断拓宽,就业人数比例逐年攀升,就业率从2014年以前的20%左右提升到现在的49%,就业支持体系逐步完善,竞争性就业人数明显增多,就业稳定性得到提升。就业的学生障碍类型也实现了突破,如自闭症学生就业实现了从0到4的突破。有些学生还成为星巴克的店长、肯德基的主管等,获得了工作单位的认可。

A.生涯规划设计从4岁入学开始

研制劳动教育“课程纲要”,满足学生从学前到职高十五年的劳动生涯所需

学校以提升学生劳动素养为目标,将课程设计思路从“以知识为起点”转向“以任务为驱动”,充分考虑学生的身心发展特点、社会发展需求,从4种劳动类型满足智障学生从学前到职高十五年的劳动生涯所需。

“课程纲要”以学生生态环境中所需的劳动任务为驱动进行内容设计,围绕自理劳动、家庭劳动、社区劳动和职业劳动4种劳动类型,设计了42个驱动型的课程单元(劳动任务主题),主题下包含具体劳动任务146个。在此基础上,统整生活语文、生活数学、绘画与手工等相关学科,发展各学科知识技能目标。

依据学生生态环境中的劳动任务与内容进行评价指标的系统构建,呈现学生教学前后劳动所需的支持程度,以绘制描述学生的发展状况,让学生学习进步状况更具有直观性和对比性,便于教师和家长依此制定、改进教学目标和内容,调整支持策略和支持程度。

B.从能生活自理到成为未来劳动者

探索劳动导向课程改革,改变学与教方式,为学生匹配最优策略

在学校,笔者看到了该校开发的十几门课程的教材,每门课程有初级、中级、高级不同版本,可谓“琳琅满目”。为了能够让毕业生自力更生,杨绫子学校设有从幼儿园到高中的培智课程,并开设了厨师、洗车、保洁等多种服务类型课程。学生的培养目标从能生活自理到成为未来劳动者,希望每一位智障学生都得到最优化发展。

学校探索从4种劳动类型出发,以劳动任务为驱动,实施各学科统整教学。在具体操作上,每个班每学期设计3~4个劳动任务主题,主题之下拟定适合学生能力的主题目标,各学科依据主题目标分别发展出各自的目标,进而开展劳动教学。

学校还进行教学改革,实现从单一强化到多元支持。以个别化教育计划为统领,聚焦学生个体的劳动需要,将其整合在一日学习中。采用集体教学支持、小组分类教学支持、一对一个别教学和课后教学辅助支持相结合。学校提供各种形式的学习支持,为学生匹配最优策略。同时,整合学校、家庭、社区、社会的资源,给学生以支持。

劳动教育从任务驱动出发,改变了传统以知识为起点的教学,激发了学生的兴趣,提高了学生应用知识解决问题的能力。学生在强烈的问题动机驱动下,积极应用学习资源进行分层分组的探究式学习,在展示劳动成果中提升成就感。通过多年实践,学校积累了一批可供借鉴的劳动教育精品课例。

学校基于大数据分析诊断,建立支持与教学一体的数据平台——“杨绫大脑”。大脑以“让劳动教育更有效率”为目标,通过劳动教育评量系统、学生劳动能力大数据分析、支持性学习方案推送、家校联动实践、个别化目标达成,实现培智教育的现代化。

劳动教育实施的关键是以生为本,要建立合适的实施流程。学校围绕4种劳动类型,以真实劳动任务为驱动,开展个性化学习。由学校、家庭、社区和社会共同实现由确定典型劳动任务到展示劳动成果的一系列过程。

C.降低走进职业的坡度

打造劳动教育实践平台,构建智障学生职业素养提升的学习系统

“我被录取了,刚好是我喜欢的工作。第一个月实习工资是2500元,一个月后转正工资是3000元。”今年毕业的沈已成(化名)喜滋滋地告诉笔者。上周,他被雀吉公司录取,主要工作是做面包。“我会洗车,会做面包,会做清洁。我都学过的,我都可以的。”沈已成很自豪。

俞林亚告诉笔者,像沈已成这样的学生今年有好几个都找到了工作。学校创设了很多实践平台,让他们从小事开始实践,从校内实践基地到校外实习基地,让学生的能力技术做到与岗位要求无缝对接。

在走廊上,笔者发现一块特别的小板报,上面贴着日期、最高温度、最低温度等,奇怪的是旁边有块小提示“校级个人劳动岗·温馨提醒员”,上面标明了岗位要求、服务时间、月薪6元(校园币)等,还挂了两张上岗证。在食堂,有“班级午餐服务岗位”,包括分发餐具、整理桌椅、垃圾分类等岗位。在教室,有收发作业、领读、换课表、开关灯等岗位,岗位不同,薪资也不同。俞林亚说,这是学校创设的劳动岗,除了能锻炼学生的能力,还能培养学生的责任感。学校采用代币制,让学生对钱财有概念,防止走出校园被骗。代币可以到学校超市“买”学生喜爱的东西。

走在学校里,处处有这样的岗位。学校积极创设真实的劳动情境,搭建涵盖4类劳动任务的专项课程平台、综合课程平台和社会实践平台,实现了家庭、学校、社区和社会实践场域的全覆盖。

专项课程平台提供不同类型劳动任务的子平台:个人劳动平台,主要面向学生生活自理,如洗漱、就餐、如厕等;家庭劳动平台,主要面向家务活动,如打扫、搬运、购物等;社区劳动平台,主要面向公益性劳动及利用社区设施进行生活的劳动,如拿快递、取钱、买菜等;职业劳动平台,主要面向未来就业,形成校内洗车房、洗衣房、餐厅、客房等多个专业培养基地。

学校门口有家温馨的咖啡馆,它有个好听的名字,叫“智慧树”。刚到门口,热情的店长朱以灵就迎了上来,他是学校的毕业生,曾代表中国参加过特奥会。前台,学校即将毕业的学生在实习,而后厨是几名已就业的毕业生在做蛋糕。三三两两的顾客怡然自得地在品着咖啡,气氛安静平和。“一到下午或者周末,顾客很多,‘智慧树’天然是个和社会对接的好场地。”俞林亚说。

“智慧树”是个综合平台,它是浙江省首个对智障青少年进行职业训练的工作坊。在这里,学生可以学习调制咖啡、制作蛋糕等。目前,“智慧树”拥有3家门店,主要经营咖啡、西式糕点、手工艺作品等。它不仅是集商店、操作工坊、研学场所、康复场所、图书室等为一体的综合性课程平台,而且是连接家庭、学校、社会的窗口,学生展示自我劳动价值的平台。平台涵盖校内基础课程、校内仿真模拟实践课程、“智慧树”旗舰店实践课程,并在课程实施中总结出了单元主题统整学习、公司化运作、志愿者服务的运作模式,促进了学生职业素养的提升、学校的持续发展、旗舰店的良性运行,减轻了社会负担。

学校还建立了校外实践基地,如杭商实践基地、社区酒店、超市等实训基地20多个,让学生在真实的企业氛围中强化职业能力,提升职业素养。

“我们还应考虑到学生个体在不断地发展和变化,这就需要我们对学生进行科学的评估,不断调整个别化目标和支持策略,开拓更加丰富的实践场所,为学生提供更广阔的学习机会。未来,学校会坚持像培养职业人一样培养我们的学生,不断深化、创新培养模式,让他们能够更好地融入社会,有尊严地工作和生活。”俞林亚表示。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [家长教育] 妇产科专家告诉你:到底多大年龄,才算高龄产妇?不妨提前了解下 (2023-03-11) |

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |