赵季平:中国音乐掌门人

赵季平,著名作曲家、中国音协主席、西安音乐学院院长

电影《红高粱》海报

电视剧《大宅门》海报

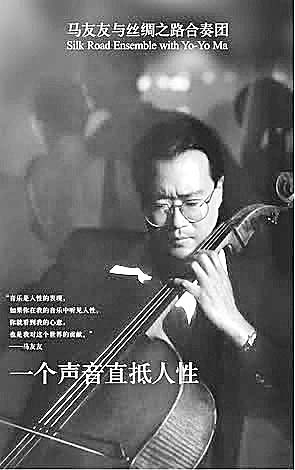

大提琴家马友友演奏《关山月》

听过赵季平作品的人,都有个强烈的印象,他的曲子“钻心”,赵季平自己也说:“好的音乐是没有国界和地域限制的,要尽量使音乐钻入人们的内心,好音乐足以‘钻心’。”

他深居简出,潜伏于音乐的迷宫之中,正在穿越这个世界的深处,捕捉关于人的灵魂的微妙之音。

■和谷

听过赵季平作品的人,都有个强烈的印象,他的曲子“钻心”,赵季平自己也说:“好的音乐是没有国界和地域限制的,要尽量使音乐钻入人们的内心,好音乐足以‘钻心’。”

从《黄土地》、《红高粱》到《大宅门》、《好汉歌》,从《世纪交响》、《和平颂》到《盛典》,赵季平的音乐创作既是高雅的、民族的,又是通俗的、无国界的,他被誉为“最具东方色彩和中国风格的作曲家”。

赵季平有多重角色,在著名作曲家、中国音协主席、西安音乐学院院长等多种身份中切换,但是无论多忙,他每天上午关掉手机,坚持音乐创作。

他深居简出,潜伏于音乐的迷宫之中,正在穿越这个世界的深处,捕捉关于人的灵魂的微妙之音。

长安遇

谁也说不准,突然有一天,划时代的风云际会,就悄悄发生了。

1983年冬天,西安城南的文艺路上匆匆走来三个年轻人,来到戏曲研究院门口,说是要找一个叫赵季平的人。他们是陈凯歌、张艺谋、何群,准备去陕北拍摄电影《黄土地》,找熟悉当地风情的音乐人赵季平为片子作曲。进了院子,径直走到一座陈旧的筒子楼前,上了二楼,来到顶头的一间屋子前。门口蜂窝煤炉子上,坐着个大铁锅,水雾缭绕。

门半敞开着,起身迎接来访客人的正是小屋主人。

陈凯歌说,我们想找一个在艺术感觉和情绪上能沟通的作曲家。

欢迎。赵季平心态平和地说。

赵季平从西安音乐学院毕业后,在地方戏曲音乐的深水里,已经扑腾十多个年头了。但给电影作曲,他还是大姑娘上轿头一回。而此时的三个来客,何尝不是初出茅庐。

在文艺路的这间小屋里,赵季平为客人播放他的音乐作品《丝绸之路幻想曲》和《秦川抒怀》。

在描述自己成长的地理环境时,赵季平说,西安,是丝绸之路的锁钥,一边是中国文明,一边通往欧洲之路。

遥远的思路,亲切的丝路,令赵季平脸上流露出缅怀之情。其中的第一乐章,就是《长安别》。

大家都屏声息气,非常认真地倾听着。

刚听到《长安别》的中段,赵季平发现有几分文气的陈凯歌有些激动。

当听完这个乐章,沉默了片刻,陈凯歌动情地说,我仿佛在欣赏一幅古人衣袖拭泪、折柳赠君、依依惜别的霸陵送别图,仿佛在聆听浩浩流去的灞河水和那柔肠寸断的骊歌。

这首《长安别》,打动了陈凯歌一行,赵季平当然地成为了电影《黄土地》的作曲,非他莫属。

《黄土地》成了赵季平厚积薄发的一个导火索,自此开始了与中国电影电视一次漫长的旅行,一发而不可收。

在陕北采风时,有一天,如秦俑般沉默的张艺谋突然开口说话,如果我当导演,第一部片子就请你来作曲。

赵季平没有觉得是开玩笑,这人能成。赵季平感觉到,张艺谋也是个干大事的人,身上有一股武士道精神。

之后,他和陈凯歌、张艺谋、何群有了一系列精彩的合作,《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、《霸王别姬》、《梅兰芳》等,都在世界电影大奖中赢得属于自己的席位,直到获得法国戛纳国际电影大奖金棕榈奖。赵季平,也随着这些影片的诞生,登上了中国电影音乐的最高领奖台。

他们的名字也随之如雷贯耳,家喻户晓,甚至被民间和媒体冠以大师的称谓,似乎光华四射。而依照历史纪年法,可以说,一部中国新时期文化艺术界的传奇,正是缘于这个“长安遇”,打开了鲜亮的扉页。

一个新时代的诞生

1986年底,张艺谋带着莫言的小说《红高粱》,和顾长卫一起找到了赵季平。

三人一起分析了当时全球电影的整体状况,感觉必须弄出一个绝的东西来。他和张艺谋达成共识,《红高粱》的音乐必须是地道的中国乡村音乐,它必须是国粹。根据影片所洋溢出的自由狂放的人生态度,音乐的渲染必须更强烈一些,才能把人的心抓住,让人波动起来。

赵季平心目中的《颠轿曲》,注重表现中国男子汉天不怕、地不怕、死也不怕的男人气概,吸收河南豫剧和民歌《抬花轿》的音乐元素,加上唢呐等乐器的配乐,把中国人的精神不倒发挥到极致。在写插曲《妹妹大胆地往前走》时,改过两稿,总觉得不满意。赵季平突然想到,余占鳌是个有七情六欲的土匪,一个土匪唱的情歌是什么?它不应该是意大利发声的那种歌,它应该是一种民间的歌声。

他的灵感就在这时找到了。“嘿!妹妹你大胆地往前走,莫回头,通天的大路九千九百九……”

他哼唱了几句,张艺谋一听,眼睛一亮,说,不错!

他顺利地完成了这首曲子,在行腔上加进了花腔的唱法。歌中的“你搭起了红绣楼,抛撒着红绣球,正打中我的头啊”,其曲调体现的正是夯歌的特点。

配乐是有点离经叛道,教科书中没有。谱子出来以后,有的老师说,你这是胡闹。但是配到画面上之后,赵季平和张艺谋,还有剧组其他几位都在那儿发抖。

赵季平,第一次感觉到这种巨大的山崩海啸般的冲击力。这也是中国电影第一次有这种配乐,一种逆向思维的尝试。他也由此获得第八届金鸡奖最佳音乐奖。

《红高粱》震撼了世界,勇夺柏林电影节金熊奖,是中国第一部荣获国际A级电影节大奖的影片。赵季平将中国的唢呐和锣鼓等传统乐器使用到了极致,他为影片谱写的插曲,也让外国观众听到了最地道的中国声音,中国人心灵的声音。

《红高粱》成功了,接着,赵季平和张艺谋合作了影片《菊豆》。

三十个唢呐的《红高粱》很成功,张艺谋打算用50把二胡给《菊豆》配乐。赵季平却不以为然。

张艺谋问道,为什么?

赵季平说,其实道理很简单。对于作曲来说,《菊豆》写的是一个与世隔绝的山村中的一个悲剧故事,影片本身的戏剧冲突已达到饱和,所以给音乐留下的空间很小。如果音乐太满,就会失去空灵感。

赵季平只用了一只埙,就表达了整个大院里鬼魂飘荡的感觉。

埙是中国最古老的吹奏乐器之一,起源于一种叫做石流星的狩猎工具。

但只用一个乐器“埙”,这是很冒险的。因为“埙”只有一个八度,七个音区,要用它来完成一部电影音乐,确实很难。

赵季平说,简单是有内涵的,是从繁复到单纯的提炼结晶。

赵季平说,我牢记父亲的教诲,艺不压身,贵在学习,艺无常规,贵在创新。作曲家必须思维开阔,不能太匠气,很多看来不起眼的东西,积累多了,总有用的时候,有时用好了,能起到四两拨千斤的作用。

听赵季平的音乐,心总是沉得很低。

埙的幽怨、箫的愁远、二胡的缠绵、唢呐的哭诉,所有乐器在赵季平的音乐里都变得伤感内敛。

张艺谋说,赵季平是20世纪80到90年代中国电影音乐的里程碑和巨匠。

《红高粱》和《菊豆》的音乐,几乎奠定了其后20年中国乡土电影的基本配乐模式。

有乐评人说,直到后来的三宝,仍然延续着赵季平上世纪80年代初开创的配乐模式,所不同的是吸收了更多西方音乐的旋律特点。三宝具有代表性的乡土电影配乐《一个都不能少》,明显带有赵季平早期配乐的影子。

从上世纪80年代起,赵季平先后创作了五六十部电影音乐,参与创作的电影中奖率极高。同时,由他谱曲的电视剧也有近百部。

赵季平的音乐作品,凭借影视而享有盛誉,但并不仅限此一隅。他涉猎体裁的广泛多样,更早见诸大中型民族管弦乐、交响乐、音诗、序曲、幻想曲、室内乐、戏曲、舞剧、艺术歌曲等,在不同的体裁类别中,都有成功探索的实例。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |