活跃在运河沿岸的田野调查小分队

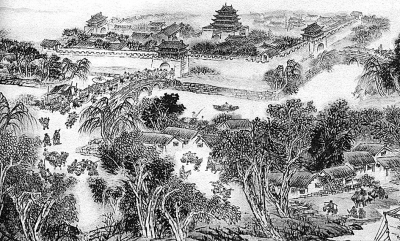

古运河图(资料图片)

■本报记者 张兴华 通讯员 王秀清 王黎

历经千年风雨沧桑,曾经帆樯林立、商贾云集的京杭大运河,如今是否风采依然?还有多少历史遗存散落在两岸?她带给人民的利弊如何衡量?聊城大学运河研究院的专家、学者,走出书斋,走进田野,对京杭大运河沿岸的城市与村庄,进行了“地毯式搜索”,试图解开那些散落在民间的有关运河文化的“历史密码”。

把科研的板凳搬到田野中去

近日,在山东省冠县柳林镇武训纪念馆,聊城大学运河学研究院李泉教授和吴欣教授带领研究院的老师们,对纪念馆后院40余通碑刻进行了考证。“这些碑刻对于研究明清与民国聊城的地域文化具有非常重要的价值,这样暴露于风吹、日晒、雨淋中,很容易风化、侵蚀和遗失,一定要加强保护措施,妥善管理。”李泉教授叮嘱陪同考察的柳林镇负责同志。

把学术研究的“板凳”搬到“田野”中去,搬到历史的现场中来,让学术研究更好地为现实经济社会发展服务,一直是聊城大学的专家学者在运河文化研究中身体力行的一种研究方法,这次的冠县柳林镇之行,也是他们田野调查的一部分。

聊城市位于山东省西部,曾是明清京杭大运河的重要码头。运河文化研究,一直是聊城大学的一个学术传统,并有着丰富的成果积淀。在2008年成立聊城大学运河文化研究中心的基础上,2013年5月,聊城大学整合全校运河研究的优势资源,组建了目前全国规模最大、实力最强的运河学研究院。

上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西

在读硕士研究生郑钊告诉记者,今年暑假,他第一次随同导师们进行田野调查。因为头天下了一场大雨,汽车陷到村路的泥坑里,他们跑到附近村里借来铁锹,折腾了两个多小时才上了路。一天的考察结束后,郑钊裤子上沾满泥巴,人也发起了高烧,但想到一天里学会了采访,学会了拓片,他觉得“虽然很累,但是过得很有意义”。

他们每次田野调查的规模或大或小,时间长短不一,几个人一组,带着测量仪器、摄影摄像设备、录音笔、拓片工具、卫星定位仪等全套设备,每天徒步走三四个村庄,走村串户,搜集村庄中遗留的家谱、契约、碑刻等资料,调查运河遗迹和历史建筑,了解曾经的信仰和人们的生活方式,访谈80岁以上的老人,录制相关的影像资料。一个家谱、一块石碑、一座古庙……每一点小小的发现和收获,在他们看来都弥足珍贵。

在用亲身实践去观察与了解运河区域社会的历史、丰富研究资料的同时,服务社会也是他们追求的一个目标。聊城市七级镇是著名的运河古镇,聊城市计划投资16亿元着力打造“运河文化古镇”来发展旅游经济。聊大的专家将古镇的历史遗迹、文化传说、民间习俗以文字的形式提交相关部门,积极建言献策,帮助七级镇制定文物保护方案,调整城镇建设规划,为古镇发展提供智力支持。

从田野中走出来的首席专家

去年年底,第二届“山东省高等学校重点学科首席专家”评定结果公布,聊城大学运河学研究院吴欣教授名列其中。“书本是平面的,只有走到田野里,你才会看到一个更丰富、更真实的世界。田野,会让一个学者真正认识历史和社会,让学术研究在一个全新的、立体的空间里展开。”谈起田野调查,吴欣教授两眼熠熠生辉。

这位刚过40岁的年轻学者,已经有10多年田野调查的实践经验了。她的研究方法与成果引起了香港中文大学有关专家的关注,并同意将吴欣教授的运河文化研究纳入他们的“历史人类学在中国”研究项目中。

运河学研究院首席专家王云教授,也是田野调查的积极倡导者和参与者,她主持完成了国家级科研项目——运河文献资料数据库建设,搜集整理了所有现存的与运河研究有关的文献资料。她本人在文献研究和实地考察的基础上,撰写了《明清山东运河区域社会变迁》等著作,以及《明清临清贡砖生产及其社会影响》等学术文章,引起很大反响。

从书桌到田野,从田野到书桌,聊城大学运河学研究院的专家学者们一边搜集整理大量的民间资料,建立运河文献资料和民间资料数据库,一边撰写学术专著和论文共计60余部(篇),为历史补白。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |