霍松林:唐音塞上来

霍松林,著名文艺理论家、古典文学研究专家,陕西师范大学教授。

霍松林在天水读中学时。

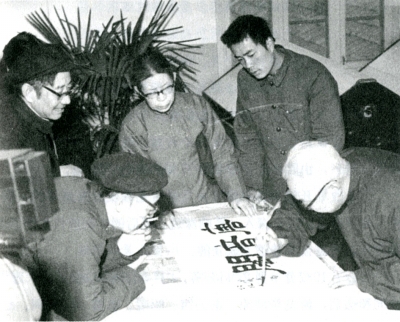

中国古代文史学家程千帆挥毫泼墨,为霍松林题写“唐音阁”。

我父亲看霍老的书,我也看霍老的书,两辈人都是霍老的读者。在西安的空气中,到处都有霍老的味道,能与霍老生活在一个城市,真是幸运。

——著名作家贾平凹

时胡小石、卢冀野、罗根泽各以一专雄长盘敦,松林俱承其教而受其益。于诗尤得髓于汪方湖,于词则传法乳陈匪石。

——著名古典文学研究专家、国学大师钱仲联

■本报记者 易鑫

一去二三里,烟村四五家。亭台六七座,八九十枝花。

93岁的霍松林,清晰地记得年幼时父亲教给他的第一首诗。

“一首诗把从一到十的数字巧妙地组织在诗句中,有景有情,好认易记,平仄也合律。”在幼年的霍松林看来,这不止有趣,甚至神奇。

就是从这里开始,他走进了诗歌,走进了文学,并与之相伴一生。

幽幽终南,雁塔之畔,在其书房唐音阁中,记者有幸见到了这位文学界泰斗,他眉发银白,目光深远,仿若挟古风而来。

回顾这近一个世纪的岁月,霍松林说:“我这一辈子很简单,就是围绕文学,做了读书、教书、写书三件事情。”

读书,涉猎文字学、音韵学、训诂学、美学、诗学、词学、曲学以及文学理论批评史等多门学科。

教书,陕西师范大学中文系70余载,培育本科生数以千计,博士生70余人,聆听其报告会者,更是不计其数。

写书,撰写了文学理论专著《文艺学概论》,被誉为我国新时期文艺理论的奠基之作。出版学术著作30部,诗词集3部,随笔集两部,主编书籍40多部,发表论文、散文近200篇。

一生只做三件事,他把每一件都做到了极致。

文学相伴 痴迷一生

霍松林的父亲霍众特熟读儒家经典,16岁即中秀才,虽胸怀“治国、平天下”的理想,却生逢乱世,叹壮志未酬,所以一直希望霍松林能够“学而优则仕”。

1945年,霍松林考大学时,除了报考自己向往的中央大学中文系,同时遵从父亲的意愿,报考了政治大学法政系,谁知都被录取,且都名列榜首。

对于一向听从父亲的霍松林而言,这是个艰难的选择。最终割舍不下对文学的情结,霍松林选择了中央大学,而大度的父亲也选择支持霍松林的决定。

事实上,霍松林对文学的情结,恰恰来自父亲。

1921年,霍松林出生后,霍众特喜欢其天资聪颖,便将希望寄予这个最小的孩子身上。

两岁始认字,熟读“四书”、“五经”等古文典籍。三岁练书法,练身姿,看帖临帖,执笔运笔,十余岁,即为众邻里写春联。

六七岁学作诗作文,调平仄,查韵书,从五古、七古、杂言体到律诗,十二岁便可成诗。

至十二岁,霍众特自认一身“功夫”已尽数传给儿子,便到处打听天水最好的学校。到学校后,霍松林对书痴迷的天性展露无遗。

在天水中学读初中时,正值抗战初期,沦陷区的文化人和失学青年来天水,为了养家糊口,不得不把珍藏的好书廉价出售。霍松林如鱼得水,从“五四”以来的新文学作品到外国文学作品,能借就借,不能借就买,把为《陇南日报》写专栏领到的稿费,统统用来买书。与此同时,由于家境清寒,交不起学生食堂的伙食费,霍松林只能从离校80里外的家中背米面、木柴来,自己烧饭吃。

这段清贫的时光却是霍松林最为怀念的一段时光。天水中学的前身是陇南书院,图书馆藏书可观,但阅者甚少。在这里,霍松林遍览馆藏,读至兴起,便轻声吟诵,恍若空谷之音。

至1945年上中央大学中文系,霍松林的读书环境得到了质的飞跃。

胡小石讲《楚辞》,朱东润讲中国文学史,罗根泽讲中国文学批评史,伍俶傥讲《文心雕龙》,吕叔湘讲欧洲文艺思潮,汪辟疆讲目录学……在大师级教授的熏陶下,霍松林在文学的海洋中恣意驰骋,对文字学、音韵学、训诂学、目录学、版本学、校勘学、哲学、美学、诗学、词学、曲学以及文学理论批评史等刻苦钻研,全面了解了诗、词、曲学。

读书学习之事,在霍松林看来,是有秘诀的。“我读初中时,父亲给我一本讲治学方法的书,叫《先正读书诀》,其中有这么几点:一是既要精读,又要博览;二是读书、阅世、作文相辅而行;三是循序渐进、持之以恒。这几点,我至今认为都是有规律性的东西,不容忽视。”霍松林说,“以第一点为例,做学问要建立根据地,不先建立根据地,即使打了许多胜仗,仍无安身立命之处。精读便是建立根据地,同时必须辅之以博览,四面出击。”

对于当今人们将中小学生语文水平偏低归咎于“死记硬背”,霍松林极不认同。“记和背是需要的,关键是记什么、背什么。通读、背诵重要的古籍和诗文名篇,似乎很笨,其实最巧,巧在用力省而收效大,既提高阅读能力和理解能力,又扩大了知识面,研究、写作、记忆和艺术感受能力也得到了培养。”

对文学知识的渴求贯穿了霍松林的一生。如今,在霍松林家中三面书橱环绕的书房——唐音阁里,仍是书香四溢、卷帙高垒。先秦、两汉、魏晋南北朝、唐宋元明清,经过近一个世纪的不懈求索,在文学的时空里,霍松林已然来去自如。

驰骋文场 辟土开疆

天水师专中文系总支书记李宇林对老师霍松林的一个比喻记忆犹新。“霍先生曾打比方说,如果货架上只有几样货,不管你选用什么方法,怎么左摆右放,也还是那几样货。只有货多货好,再分门别类,讲究摆法才能摆出名堂,才能琳琅满目。”

正是因为博闻强记,积累了大量的“存货”,并不断开拓创新,霍松林在文学界的成就才得以琳琅满目,流光溢彩。

上世纪50年代初,新中国刚成立,百废待兴。而高校中文学科也是筚路蓝缕,创业维艰。当时,高校文科要求多开新课,用新观点教学,但并无统一的课程设置和教学计划,更无新的教材和教学大纲,连新的参考书也几乎为零。

1951年,霍松林应西北大学校长侯外庐之聘,到该校师范学院中文系任教。在其接手的三门新课中,有一门文艺学,面对无教材、无大纲的一穷二白之境,霍松林感觉“难于上青天”。

然而,在文学的世界里,霍松林一向迎难而上。他一头扎进了书堆里,从头搜集和阅读有关资料,力图用辩证唯物主义的观点、方法分析问题,拟出提纲,编写讲稿。

文艺的特质、作品的构成、文学的种类和创作方法……霍松林别类分门,条分缕析。

在编写的过程中,霍松林评析过往,也直面现实难题。以“题材的看法”为例,建国后,文学界流行“题材无差别论”和“题材决定论”两种对立但都颇有影响的观点,霍松林深思熟虑,先举出中国古典诗歌的几个高峰期都是题材多样化的事实,说明“文艺题材的多样化,是文艺繁荣的标志”;接着举孔子、刘勰等人的有关言论,证实题材多样化的必要性;进而以杜甫等作家的创作实际为例,指出“肯定题材的多样性,并不等于主张题材无差别”。同时指出“题材只对主题有一定的制约性,不能完全决定作品的成败”,“题材决定论”也是错误的。

在讲义的编写过程中,如此论证的过程不胜枚举。每次论证,无不需要查阅大量的典籍资料,而成稿之后,又反复增删修改。两度春秋,40万字,1953年,《文艺学概论》终于脱稿,当年即被选为全国交流教材,后又被选为函授教材。

文艺理论家、浙江大学中文系主任陈志明教授在《霍松林的文艺理论研究述评》中以自身体验指出:“《文艺学概论》不仅开了建国以后国人自己著述系统的文学理论教科书的风气之先,而且发行量大,加之其前已作交流讲义与函授教材流传,影响及于全国,大学师生、文艺工作者与文艺爱好者,不少人就曾从中得到教益,受到启发。”

在文学界,人们普遍认为,《文艺学概论》是解放后我国最早出版的一部新型文学理论专著,奠定了我国新时期文艺理论的基础。

在70余年的教学和科学研究生涯中,霍松林游走于诸多文学领域,著书立说,脚步从未停歇。尤其是“文革”平反之后,他重新回到学校,虽已年近六旬,但他的学术生涯仿佛重新绽放出蓬勃的生命力,《唐宋诗文鉴赏举隅》、《文艺散论》、《白居易诗译析》、《西厢述评》……大量唐宋文学和文艺理论研究专著源源不断,都被认为是这些领域的“开山之作”。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |