|

陈钧贤

今年是鲁迅先生诞辰125周年以及逝世70周年的日子。

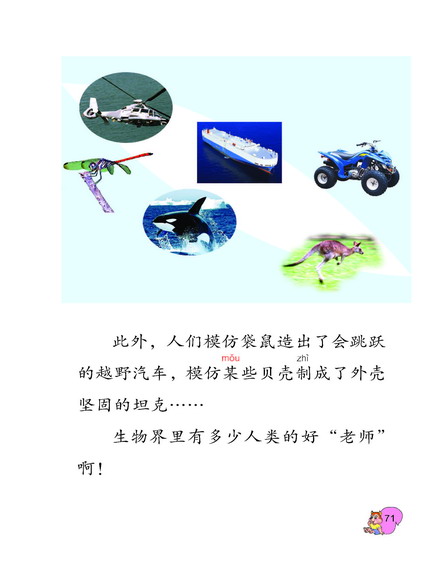

鲁迅与温州的情缘十分深远,早在1902年留学日本期间,就与数位温州同学友善相处;1923年温州即有评论鲁迅的署名文章出现;1927年鲁迅定居上海至1936年10月19日病逝前的10年里,与温州人的交往越来越多,关系也越来越近,除了与郑振铎共事,编印《北平笺谱》、《十竹斋笺谱》等版画书刊,共同推动新兴木刻运动外,还直接或间接给数位温州青年以教诲和影响,特别是对野夫、林夫、夏朋等温州木刻青年的亲切关怀,倾其心血培育他们成为我国新兴木刻运动萌芽期的活跃人物,自然赢得温州木刻青年的崇拜敬仰,从而有了温州人画鲁迅的缘起。

温州人画鲁迅早已成传统。从1932年温州出现第一幅鲁迅肖像木刻,迄今70多年,每逢纪念鲁迅或与画作者个人境遇有关的特殊日子,都会有新的作品出现。据不完全统计,有近50位温州作者(包括温州女婿以及长期在温州生活、工作的新温州人)创作了数以百种式样、千件计的与鲁迅有关的作品,题材包括表现鲁迅的形象、文学作品、故乡等,涉及版画(黑白木刻、套色木刻、水印木刻、砖刻、瓦雕、藏书票),中国画,油画等诸多画种,其中以黑白木刻、中国画作品居多。

▲野夫(1909—1973)中国新兴木刻运动最早的组织活动家之一,也是最早与鲁迅交往、得其亲笔复信最多的温州人。鲁迅逝世后的沉痛日子里,野夫赶刻了两幅黑白木刻,分别题为《安息吧!导师》和《鲁迅的精神不死》,以寄托对导师的无限哀思。后一幅未见记载,系首次呈现给读者,画面尺幅15×13.5厘米,选择鲁迅坐着藤椅,左侧脸,左手夹烟,右手握笔的姿态。在构图上以三分之二的幅面突出了鲁迅最后的形象,背景左上角出现一群走出工厂、学校的青年男女,打出有“联合起来”字样的横幅;右上角以粗黑醒目的阿拉伯数字“1936·10·19”标出,似乎在告诉人们,这是一个值得铭记的日子,要在不死的鲁迅精神鼓舞下,联合起来继续战斗。

图为黑白木刻《鲁迅的精神不死》

▲葛克俭(1923—)1941年元旦创刊的《木刻通讯》封面上,刊出了葛克俭创作的《鲁迅肖像》黑白木刻,尺幅11×8.8厘米。这是一幅由陈沙兵、夏子颐、杨涵等参与讨论、定稿,尝试用以线条为主刻划鲁迅形象的黑白木刻,是最能体现当时温州木刻整体水平,开集体创作先河的作品。1945年8月至年底,葛克俭又花了4个月时间,完成鲁迅文学作品《药》的连续木刻12幅,这是中国木刻家为鲁迅作品作连续木刻的初次尝试,具有里程碑意义。野夫对此予以全力支持,于1946年12月交由中华全国木刻协会出版发行,在国内造成一定影响。

图为鲁迅短篇小说《药》的插图之十

▲杨涵(1920—)1941年,杨涵也创作了一幅《鲁迅像》黑白木刻,尺幅为8.5×6.2厘米。1950年和1961年,又先后创作黑白木刻《鲁迅像》(10.5×6.7厘米)和套色木刻《鲁迅和闰土》(22×16厘米),都深受国外著名版画家麦绥莱勒作品艺术风格的影响,强调“木刻的特点黑白分明,简单明了,避免过多的中间调子,用刀要显出力量”。同时他还受到解放区老一辈版画家赖少其、莫朴、吕蒙以及战友杨中流、王流秋、江有生等不同创作习惯和艺术风格的影响,使木刻技法更趋成熟。套色木刻《鲁迅和闰土》是杨涵1958年转业到上海人民美术出版社,参加1961年上海美展的版画作品,可谓是既成熟又成功的力作。

图为黑白木刻《鲁迅像》

▲夏子颐(1918—2000)1950年至1956年,温州人画鲁迅出现第一次高潮,堪称繁荣期,涌现的画家之多,质量之好,前所未有,表现鲁迅的画种也在此时明显增多。夏子颐在题材方面另辟蹊径,创作了套色木刻《鲁迅故乡——皇甫庄》。

▲古塞(1917—1993)从1941年起就运用多种形式创作鲁迅形象。在纪念鲁迅逝世13周年期间,又别出心裁地用瓦雕形式创作了鲁迅1936年时的形象。1985年至1986年,接连用砖刻、瓦雕等形式创作了《鲁迅像》、《鲁迅先生像》、《鲁迅(1936-1986)》。砖刻即砖版。砖是所有版画用材中价格最低而且随处都能采到的一种材料,砖刻的制作可以很简单,如果作者细心雕琢的话,也可以表现出像铜版画一样多层的中间色,有着与其他版画不同的独特趣味。砖刻的表现形式早在1938年由中国新兴版画先驱林夫发明、野夫倡导,而在这方面真正努力的人很少。古塞是仅有的一位用砖刻表现鲁迅题材的温州画家。

|