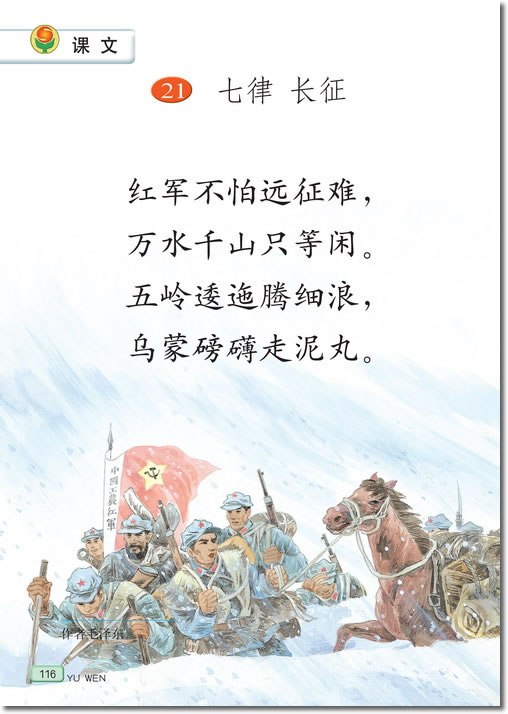

《七律·长征》教学设计之五

西师大版小学语文六年级下册教学目标:

1.结合注释和搜集的阅读资料,理解诗句的意思,尤其是“逶迤、磅礴、等闲、泥丸、暖、寒”的意思。

2.正确、流利、发自内心地朗读、诵读、背诵诗文。

3.借助语言情感铺设、想象画面、视频资料和反复诵读感悟红军的英勇和乐观。

教学重点:

结合注释和搜集的阅读资料理解诗句的意思,并能发自内心地朗读诗文。

教学难点:

结合阅读资料和视频资料理解“暖、寒”的意思,感悟红军的英勇和乐观。

教学设计思想:

1.新的课程理念提倡教学中培养学生阅读书面文字、观看音像资料、选择和把握重要信息的能力。对于这样一首内容离学生很远、含义又比较深刻的七言律诗,适时播放视频、出示图片、阅读资料不仅能有效创设情境,调动学生学习兴趣,还能帮助学生更好地感悟字背后的含义。

2.学习语文是课内、课外的集合体。课前预习诗文、阅读有关长征资料,课后阅读主席诗词,结合资料想象主席诗词中展现的长征画面,感悟红军的英勇和乐观。课内发挥教师主导,借助文本、视频资料抓住“远征难、不怕、只等闲、暖、寒、更喜”等词进行语言文字训练,引导学生从字面理解到感悟字的背后是长征的艰难险阻和红军英勇乐观的精神。

3.语文课的灵魂就是读,让学生充分地读,在读中整体感知,在读中有所感悟,在读中培养语感,在读中受到情感的熏陶。对于这首诗,读是手段,也是目的。让学生在一定的情境中有目的地读、有思考的读、有感情地读、直至达到发自内心地读是这节课所要追求的。

4.关注每一位学生的课堂经历。学生是有差异的,让每个学生在课堂上都能自信地与大家交流,各自在不同方面都有所发展,是课堂实效的根本。

教学内容的分析与设计:

对于这首七言律诗,学生会的教师不讲,只做提示。如:自己在预习中读准字音、认清字形、理解有注释的词的意思,大概说出诗句意思。教师利用早自习的时间检查学生读文和理解词语情况,重在培养学生预习能力。对于长征,学生了解少之又少,没有亲身经历,感悟诗句的内涵就难了,为此利用队会时间阅读长征资料,观看爬雪山过草地、腊子口战役视频和长征路线图,重在为理解、感悟诗文做铺垫。在这节课上主要解决学生在自学中有困难的内容:引导学生正确、流利、有感情地朗读课文,立足语言文字感受长征的艰难险阻,感悟红军的英勇、乐观,尝试背诵诗文。

媒体的选择与使用:

课前播放主席回忆长征、挥笔创作的视频,除吸引学生注意力外,还感受主席的言辞概括了长征的艰难险阻。然后顺势揭示课题,在学生交流对长征的感知后再次出示主席的那段话,学生此时会有所感受,带着这种感受再读课题,进而读文。

课中播放飞夺泸定桥的视频,学生在观看中既再现想象的情景,又感受着战斗的激烈和红军的英勇,为感悟红军的不畏艰险和理解“寒”铺路搭桥。

课尾播放《长征》歌曲,学生从歌声中再次感受长征的气魄,顺势伴着歌声的朗诵与背诵促使学生更好地在课上诵好诗、背好诗。

教学媒体的准备:

截取视频资料,搜集图片,制作课件

教学过程:

课前:看视频:同学们请看,要用心地去看、去听、去想

评价:大家看得很认真,也很投入,就带着这份认真,这份投入,我们开始上课,好吗?

一、谈话揭题,了解长征:

1.谈话导入,板书课题:

刚才影片中的伟人就是——,是的,回忆漫漫长征路,有着亲身经历的毛主席心潮澎湃,挥笔写下著名诗篇,就是我们今天要学的七律·长征。伸出手咱们共同写课题。(提示:“律”的横最长而且出头。)

齐读课题

2.交流材料,了解长征

结合课前阅读的资料,说说你对长征有了哪些了解。(估计:苦、累、难、险、路线、时间、路程……)

3.情感铺设,读好课题

正像大家和毛主席说的(出示幻灯片):

十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下,几十万大军围追堵截,路上遇着了说不尽的艰难险阻,我们却开动两只脚,长驱两万余里,纵横十一个省,击溃了敌人尽600次的围追堵截。带着自己的感受再读课题。

二、读通诗句,读出韵味

过渡:听出了一种气势,就带着这种气势请大家自由地读读这首诗,要读通、读顺、读正确,读不好的句子多读两遍。

1.学生自由读诗

2.读易错的词语:有几个词特别容易读错,我们先来读一读,一人读,其余跟读,要干脆、利落。

指名读、齐读

3.指名读诗:带到诗中相信大家也能读好

提醒:这是一首七言律诗,要读出诗的节奏,也就是读出韵味。指名读、自由读

三、结合注释理解诗意,感悟红军的英勇和乐观

过渡:在读中理解诗意了吗?现在请大家默读诗文,结合注释理解词意,不懂的可以猜一猜,实在不懂的用问号在词下标注。

1.学生自学:结合注释理解诗意

2.提出不懂的词,相互解答

3.学习一二句

(1)理解“等闲”意思

师随学生提出不理解的词板书:只等闲(若生没有提出这个词,师提出:诗中有这么一个词,我写大家读)

A结合注释说意思

B阅读古代诗词感受等闲的平常之意(出示幻灯片)学生读诗句

过渡:于谦把烈火焚烧看成平平常常的事,许光达把粉身碎骨看成平平常常的事,我们的红军把什么看成平平常常的事呢?

(2)理解诗句意:

估计学生可能答出:万水千山

引导:是呀,红军所翻阅的山岭,渡过的江河都是被称为天险的呀!跋山涉水中毕竟要面对千难万险,必定要历尽千辛万苦呀,而我们红军就是把远征中的千难万险看成了平平常常的事。板书:远征难

(3)有感情朗读这两句

A导读:面对远征中的千难万险红军什么态度?读出来。

B范读:既有不怕的坚决与勇敢,又有只等闲的豪迈与豪放。

C学生自由读,指名读,齐读

4.学习三四句

过渡:从哪些诗句可以具体看出红军把远征中的千难万险看成平平常常的事呢?快读读三四句。

(1)生说自己的理解

(2)教师板画五岭和乌蒙山,结合诗句、注释和阅读的资料想象这是什么样的五岭、什么样的乌蒙山。

师导:这也是充满着艰难险阻的五岭呀!可在红军的眼中只不过是……只不过是……(学生接说,教师板画:细浪)

这也是充满着艰难险阻的乌蒙山呀!可在红军的眼中只不过是……只不过是……(学生接说,教师板画:泥丸)

(3)想象艰难,有感情朗读

A生交流红军翻山越岭中的困难,教师及时点评。

B师导读:一个战斗刚刚结束,新的战斗又开始了!孩子们,中央红军出发时八万六千多人,到达陕北后只剩七千,几乎每天都有一场遭遇战,每300米就有一个人倒下。可这些在红军的眼中只不过是平平常常的事。想到这些,毛主席挥笔写下:五岭……(生接读)

C提示:读出山岭的逶迤磅礴和红军眼中的渺小和轻松来。指名读、齐读。

5.学习五六句

过渡:面对山,我们的红军不仅不怕,而且只等闲,面对水呢?你来读五六句

(1)感悟“暖”的含义

A生谈初步理解

B读读阅读材料,启发感悟。

C导读:是呀,不费一枪一弹就胜利了,战士们……

不费一枪一弹就胜利了,战士们……

战士们欢欣鼓舞哇,指名读

战斗胜利的喜悦正是暖之意呀!大家读

(2)感悟“寒”的含义

过渡:胜利的喜悦暖人心,那这寒呢?指名读句

A生谈自己的理解

B借助图片,教师语言创设情境,引导学生想象情境:

大家仔细看,这就是大渡河上的铁索桥,也叫泸定桥。桥高三十多米,相当于我们教室高的五倍,别说爬,就是站在上面就会……(生接)

脚下又是大渡河水那震耳欲聋的响声,不仅这些,红军还要面对前有重兵把守、后有重兵追击呀!此时你仿佛看到或听到什么?

就是在这座铁索桥上,发生了一场激战呀!我红军精选的22名突击队员在枪林弹雨中攀爬着铁索艰难地前行。时间一分一秒地过去,一个战士头部中弹了,可他……

战斗在继续,一个战士坠入了滔滔河水中,其它的战士……(评价:血战到底呀!化悲痛为力量!)

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

上一篇:仙人掌

下一篇:《七律·长征》教学设计之六

零零教育社区:论坛热帖子

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |