“院士作报告学生睡大觉”谁该脸红

CFP供图

编者按:

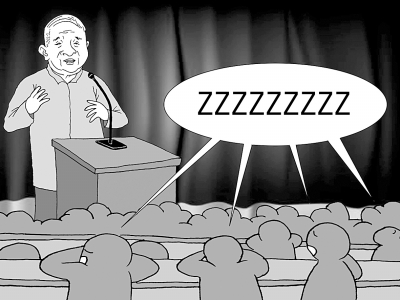

日前,人民大会堂举行一场科学道德与学风建设报告会,首都多所高校近6000名新入学研究生参会。会后,一则与之相关的新闻及配发的现场照片爆红网络。新闻说,台上,92岁高龄的国家科技最高奖得主吴良镛院士拄着拐杖,坚持站着35分钟作完了报告。而台下,在吴老作报告的过程中,不少后排学生趴在桌上昏昏睡去。

院士作报告,研究生睡大觉——不少评论者认为这是对年迈院士的极大不尊重,更有人上升到“道德滑坡”的高度来看待。尽管事后,有媒体将该新闻定性为“策划新闻”,认为其人为制造矛盾,不利于形成积极健康的舆论生态。然而,现场不少后排研究生睡觉的照片是真实的,公众对该新闻的反应也是真实的。研究生们错了吗,错在哪,这样的错又该如何避免?本期,我们就来逐一评说。

读研动机不纯谈何学术追求

■顾骏

一边是学术泰斗老当益壮,一边是未来精英青春梦酣,如此反差,激起公众强烈批评在所难免。

当前,批评主要集中在研究生何以对学术毫无兴趣和对老人不够尊敬。然而,在没有向在场研究生作严谨调查的情况下,随便断言“学术兴趣缺乏”容易犯先入之见的错误。至于说不够敬老,那又有点偏离方向。面对曾获得国家最高科学技术奖的科学家,学子自应肃然起敬,何须以年长论?

诚然,吴老报告不是纯学术的,主要谈的是志向、选择和责任等价值观方面的内容,网上不少人归之为“心灵鸡汤”,并认为研究生在现场睡着是因为厌倦于说教所致。殊不知,信仰和作为其廉价代用品的“心灵鸡汤”,犹如糖和糖精的关系,糖精固然能给人以“甜感”,但只是一种感官欺骗,连“甜”都是假的,遑论维持生命的“大卡”。

吴老以自身经历,讲述着志向、责任对于学术追求的意义,由身体力行而获得的感悟,岂是某些自己没有任何信仰,也未见善德良行,只是拿着拾人牙慧连自己都不相信的“感人故事”,去迷醉他人,不解决任何现实问题,一味让人在虚幻中迁就不公平的现实,对个人、对社会、对学术研究都不具有任何正面建设性的意见所能相比肩?

“糖精们”虽然勃兴于一时,虚伪说教在民智已开的当下很快就被生活揭穿,其人其说则很快被公众所抛弃。“心灵鸡汤”如此下场同吴老真诚相信、虔诚践履人生准则,毫无可比性,在指导学术研究方面更不可同日而语。

在我国高等教育体系内,研究生是衔接基础性本科教育和前沿性博士教育的中间阶段。国家重视这一最后冲刺的准备阶段,不但给了为期三年的学习时间和正式的学历称号“研究生”而不是学制只有两年甚至一年的“学士后”,还给了正式的学位称呼“硕士”,而不是“副博士”之类。进入这样一个承前启后的准备梯队的学子,理应对学术或专业具有明确方向感,其中极为重要的是为持续的学术攻关准备充沛且可持续的内在动力。

吴老年逾九旬依然走向讲台,依然站立着为新入学研究生讲述,既是对信仰执著,更是希望以支撑自己人生包括学术生涯的“内在驱动源”,为未来中国科研的承担者作一示范。因为任何单纯出于功利,斤斤计较于待遇高低、奖金多寡的“计件工资”追求者,都难以在需要禅精竭虑攀登人类科技高峰的进程中获得成功。人生信仰之重要如同维持生命的氧气,岂是一碗“心灵鸡汤”能代替得了?

遗憾的是,如今研究生中的许多人,读研无非为了混个名校毕业生身份,争取一份体面工作而已,从事学术研究则是“别人家的故事”。一些单位招聘员工时,要求从本科开始审核,虽有歧视之嫌,但也不无道理,因为研究生甚至博士生中“混出身”的不在少数,专用名称“三清团”,即本科、研究生和博士生都出自清华大学应运而生,就不难理解了。因此,本应以学术为取向的研究生只作“稻粱谋”,他们在老院士具有学术研究“基础工程”价值的理想和责任报告中睡着,没有什么不正常。不要说对学术和学术前辈缺乏认同,就是对认真学完各门课程都完全缺乏动力的研究生也不乏见,日后可能在教授一对几的面授中也会无精打采,在吴老的报告中是否睡着还是一个问题吗?

问题只在于:在重要场合“庄周梦蝶”的研究生到底占了多少比重,如果真如媒体报道的,“一片片睡倒”,那无论中国的研究生教育还是未来学术发展,真需要大家都来操心了。(作者系上海大学教授)

院士作报告就一定要“气氛热烈”?

■廖保平

对于很多学子来说,能够有幸聆听一堂吴院士的讲演,是一件终生荣幸的事。在很多学子没有机会听报告的前提下,有机会的少数学子却没有好好珍惜,只能说是一件遗憾的事。

从尊重师长的角度来说,用睡觉的方式来“回报”一位德高望重的92岁高龄学者,更不妥当。如果自己不愿意听,可以有多种选择方式,比如离开会场。趴在桌上睡觉,是对师长人格和劳动的极大不尊重。更何况,吴院士作报告的时间只有35分钟,不至于这么短短的时间都坚持不住。

不过,我们在尊重师长的同时,是不是也应该尊重一下学生?尊重总该是双方的吧。我不知道这6000名新入学的研究生,有多少是被要求、被摊派来听报告的。如果只是为了完成考勤任务来听报告,那么,在会场睡着的可能性就比较大,因为违背了学生的真实意愿,结果肯定不理想。

如果学生对报告特别感兴趣,且是吴老的粉丝,这样的学生来听报告,会趴在桌上睡觉吗?不可能。这样的学生固然不会太多,但有多少来多少,不一定非要形成庞大阵容,但气氛肯定热烈。如果只是为了追求上座率,强按牛头喝水,即使人数达到了要求,但要想达到学生认真听讲、现场气氛热烈就难了。

再者,作学术研究与作报告是两码事,即便是有最深的学术造诣,获得最高荣誉称号的学者,也未必是作报告的一把好手。陈景润学术造诣深厚,但课讲得不好,更别说面对上千人作报告。我不敢说吴老的报告不精彩,但可能没能让少数在场的学生产生共鸣。看来,即使是正确的、有用的道理,包括人生道理,也需要鲜活的表达方式。

因此,对于该事件,不光是当场睡觉的学生要反思,主办方乃至日后类似活动的组织者们也应该反思:举办报告是不是一定要“座无虚席”,一定要“气氛热烈”,名气越大、地位越高的报告者一定要获得“热烈掌声”?参加类似的报告、讲座、演讲,需不需要尊重学生的选择权?

学校尊重学生,学生才会尊重师长。如果学校只是嘴上说学生要尊重师长,而在具体的行为上并不尊重学生,那不是用自己的行为打自己的耳光吗?尊重是相互的。没有什么比身体力行的教育更有价值,更有效果。(作者系媒体评论员)

【各方评说】

精神萎靡甚至坍塌的人是极其危险的,我希望这些趴在桌上睡去的研究生们不是其中的一份子。

——钱桂林(江苏省海安县老坝港中学教师)

在这些酣然入梦的大学骄子们身上,我们看不到最起码的尊重。如果连最基本的尊重他人都丧失了,还谈何其他?

——姜伯静(河北省滦南县公务员)

做学问,应该从做人开始。希望这些睡大觉的研究生们,能够好好反省,在接下来的学习和工作生涯中,应该以什么样的态度和精神面貌来对待他人、回馈社会、迎接未来。

——谢庆富(江苏省宿迁市职员)

我们更应该看到——在场还有更多的学生没有打瞌睡,而是在聆听。吴良镛大师的精神、学养和渊博的知识,一定会影响和激励其中不少学生积极向上,今后在科学上有所建树,在学风上崇尚道义。

——惠铭生(山东省济南市媒体评论员)

我为这些睡着了的学生感到悲哀,可以到人民大会堂听国家科技最高奖得主讲课,这是多少人梦寐以求的机会?他们无意中了遗失了科学与道德深深蕴含的隽永和美好。

——王丽美(湖北省武汉市职员)

无论如何,在高龄院士的讲台下放肆昏睡的天之骄子必须反思。“今天,我们怎样做学生”,也许是个值得讨论的话题。

——舒圣祥(湖南常德注册会计师)

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |