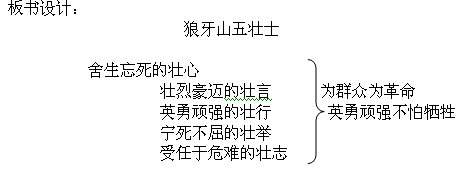

《狼牙山五壮士》写作特点思考小学语文-人教小学语文四年级课本

后面几个自然段,在学生理清顺序,概括了个段落的小标题之后,可以着手安排学生概括主要内容。学生概括主要内容的时候,可能会出现这样一个问题:在顶峰又消灭了许多敌人,子弹打光了,又用石头砸,最后一颗手榴弹扔向了敌群,敌人还在向上爬的时候,跳下了悬崖。

为什么要强调把这个细节特征概括进来?因为这是人物做事时最感人的特征之一。

读到这里,不论是一般读者还是学生,应该都能从故事中感悟到这样的意思:故事很悲壮,五壮士真英雄,拼尽最后一颗子弹打击敌人,坚强不屈,宁死不做俘虏。

但是,如果仅仅是读到这份上,学生是不能与作者产生共鸣的──五壮士到底壮在何处?两次讲到“完成了掩护任务,为啥重点写第二次?”只有研究清楚了这些问题,学生才会从内心产生对五壮士的敬仰之情。

五壮士的高尚之处在于“本来或许可以生,但是他们却依然选择了死”。

生,是可能的,因为走这条路可以追上连队,但是,面临着敌人也可能穷追不舍的后果,很可能是整个部队都会与敌人相遇并且会造成更大损失;他们选择了死──明知道绝路上是必然会死,但是自己的死能够换来整个连队的生!对于这个答案,只要结合课文思考一下“看看他们选择道路时候背后有什么思考呢?”这个问题,学生读书,就能够感受得出来。

他们在对两条路进行选择的时候表现出了“舍我为集体、为大家”的高尚;选择的时候,态度是坚决的,文章写道“班长马宝玉斩钉截铁地说”,斩钉截铁,就是坚定的意思,强调了那种毫不犹豫的、果断的、迅速的决策,时间不等人,所以要快!其他人“紧跟、热血沸腾”说明五个人的思考是一致的,没有人在这个问题上考虑自己,这是五壮士的高尚,而且,最终他们选择的是跳崖,因此,他们的行为是悲壮的,民族的气节是豪迈的。至此,学生从五壮士选择绝路动机上,已经被感动了。

接下来的问题需要研究:两次写完成任务,为什么第二次当重点写?

首先需要结合课文内容思考的是:两次写“完成任务”,在表面上一样,但实质上有什么不同吗?

这需要了解一下“打阻击作掩护的规定”:只要阻止敌人固定时间,就算完成任务。前面,五个人把敌人给拖住了,坚持到了一定的时间。到了这个时间,就应该撤退。任何担任掩护任务的人员,在坚持到一定时间后,必须撤退。所以,在对敌人进行了一定时间的阻击之后,“五壮士胜利完成了掩护任务”。

第二次呢?他们把敌人引上了绝路,并且消灭了大批敌人。

因为是真实的故事,所以,任何推理都需要有真实的依据。这里有必要联系一个资料:

“狼牙山有5坨36峰组成,主峰莲花瓣海拔1105米,西北两面峭壁千仞,令人头晕目眩:东南两面略为低缓,各有一条羊肠小道通往主峰,但‘阎王鼻子’‘小鬼脸’等险要之处仍需贴壁而过,令人胆战心惊。登高远眺,群峰林立,峥嵘险峻,状似狼牙,涧浃之雾缥缈神奇莫测。”

为什么叫“引上绝路”?自己上了绝路,敌人几乎也追到了绝路。你追上来,而且是一边打一边追,追到了绝顶,用了多长时间?在这样的地方,你再下去,得多长时间?而这个时候,我们的连队早已经转移到非常安全的地方了!

所以,把敌人引上绝路,而且一边引,一边打,到了顶峰,仍然坚持打到只剩一颗手榴弹,还用石头砸,直到最后一个手榴弹投向敌群“开了花”。

多打死一个敌人是一个,想尽办法多消灭敌人,消灭侵略者,宣泄壮士对敌人的无比仇恨。

其实读到这里,学生已经对英雄产生了深深的敬佩。

第二次“胜利完成任务”,是一次让敌人彻底不可能再找到连队的胜利,是以自己较小牺牲换来敌人更多损失的胜利!这是第二次“完成任务”较第一次的不同含义。

为了理清为什么要将第二次“完成任务”当作重点来写,我们还可以做一个简单对比,将原文改为:“五位壮士一面向上攀登,一面痛击敌人,到了顶峰,即使是子弹打光了,他们又用石头砸死了很多敌人。最后,弹尽粮绝,他们跳下了悬崖!”和课文重点写第二次对比,两种写法哪种更让人感动?为什么?详细写英雄们奋力杀敌的形象,英雄的形象在我们的头脑中就会更深刻,详细写,写他们几次打退了敌人进攻的过程,给我们一种时间感,他们在最大努力拖延敌人在绝顶的时间。这是作者详细写第二次完成任务过程,给我们的更深的体验和感悟。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |