马建章:用一生守护野生动物

马建章,野生动物学专家、中国工程院院士、东北林业大学教授。

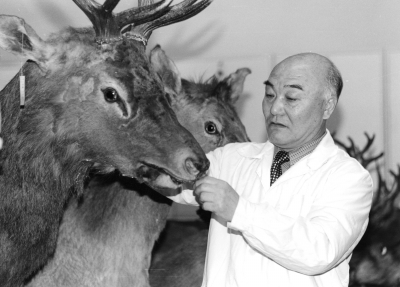

马建章院士在工作中。(资料图片)

我一生最大的快乐就是培养出了一大批野生动物学科的管理、教学与科研人才。

本科生教育是高等教育的基础,只有走上讲台,和本科生接触,我们才能发现教育的规律和教学改革的方向。

别人看我走得很累,我却从中找到了乐趣。

——马建章

■孟姝轶 本报记者 曹曦

一辈子倾注于做一件事的人,是幸福的。

东北林业大学78岁的马建章院士,用一辈子的时间跟野生动物打交道,倾心、倾力、倾情,他觉得自己很幸福。这种幸福不是描述出来的,而是用付出的青春、流走的岁月一点点证实的。

1937年出生的马建章属牛,有毅力、耐劳苦。俯首甘为孺子牛,是他的性格写照,也是他一生经历的概括。1956年进入当时的东北林学院,毕业后留校任教至今,马建章堪称野生动物保护与管理界的“牛人”。

2014年秋天,记者走进了美丽的东北林业大学,在野生动物资源学院的四楼办公室,见到了倾慕已久的马建章院士。

不见其人先闻其声。走出电梯,一阵爽朗的笑声令人顿觉愉悦起来,声音是从拐角处敞着门的办公室里传来的。

“一听这标志性的笑声就知道是马院士,极富感染力。”随行的工作人员轻笑着说。

与野生动物打了一辈子交道的马建章,有着孩子般的顽皮与纯真。

财富——

一幅作品和一群弟子

1937年7月的一天,马建章出生在辽宁省的一户普通农民家庭。后来,一家人移居到内蒙古通辽市农村,童年生活尽管艰辛,但那里的广阔天地激发了马建章热爱大自然的天性,在科尔沁草原上的成长经历培养了马建章对动植物的兴趣。1953年,少年时代的马建章自作主张报考了内蒙古扎兰屯林业学校。

农家出秀才自是一大幸事,马建章成了马家的骄傲、邻里的期待。16岁的马建章立志努力学习,报效国家。

1956年,从林校毕业的马建章面临第一次人生选择。“有北京林学院和东北林学院两个保送机会,但因为东林学制是5年,我想着能够多学习一年知识,就选择了东北林学院(1985年更名为东北林业大学),这一去就是一辈子。”马建章忆起往事,清晰得仿若就在昨天。

筚路蓝缕,开启山林。5年后,毕业留校任教的马建章担任了新成立的东北林学院林学系森林动物教研室主任,着手创办森林动物繁殖与利用专业(野生动物专业的前身)。

创业难。没有经费,没有教师,没有资料,没有教材,一切都是零。

想要干一番事业,就要有一股冲劲、一股热情。马建章和他的同事们,带着对大自然和野生动物的热爱,也带着上世纪60年代青年教师向科学进军的一腔热血,满怀激情,投身创业。

为加快森林动物繁殖与利用专业的发展建设,学校决定从林业专业59级学生中抽出一个班作为该专业首届学生。这个专业十分注重野生动物保护及宏观生态学研究方向,注重所学知识对中国野生动物保护与管理的实际应用价值。

原本攻读林学的马建章迎难而上。他和同事们一边授课,一边组织人员翻译苏联资料,学习狩猎专业经验,结合中国的实际国情,日夜兼程地编写教学大纲、讲义教材。

1962年,马建章登上了讲台,在中国开设了第一门狩猎经营学(现野生动物管理学)和狩猎产品学(现野生动物产品学)课程。

马建章一边学习苏联的相关理论和教学方法,一边通过野外考察获得第一手资料。北上大小兴安岭,南下西双版纳,西进呼伦贝尔,为教研室收集标本和积累教研素材,翻开了他认识和研究野生动物的重要一页。

1979年,马建章和同事创办了《野生动物》杂志,任社长兼主编。

1980年,学校决定从林学系分出野生动物系。

1988年,马建章建立中国第一个自然保护区资源管理本科专业。

1993年,东北林业大学野生动物资源学院成立,马建章担任首届院长。

1995年,马建章创建中国野生动物保护与管理人才培训中心并兼任中心主任,同年当选中国工程院院士。

2008年,马建章荣获国家级教学名师称号。

2012年,国家林业局猫科动物研究中心建立,挂靠野生动物资源学院,马建章任主任。

从无到有,从有到强,马建章与中国的野生动物保护教育事业一起走过了半个多世纪的漫长道路。

如果说在野生动物专业方面的建设,是马建章创造的两笔财富之一,那么培养出一批野生动物保护事业方面卓有建树的人才,就是他创造的另一笔财富。

“学生的成就让我感到作为一名教师的无上光荣和崇高价值。”马建章笑着说。他形象地将野生动物保护人才由一而十、由十而百的培养过程比喻为核裂变,提出独特的人才培养“裂变性”原则,并以此为指导思想培养了大批的学生。

近60来年,马建章培养出博士后20多名,博士、硕士100多名,其中很多人已经成为国内外野生动物管理、教学、科研事业的排头兵,在中国野生动物保护事业中发挥着巨大作用。

目前,马建章所创办的野生动物系已经发展成我国唯一一所野生动物资源学院,培养各级各类人才5000余人,遍布大江南北成为我国野生动物保护事业的中坚力量,被学界尊称为“马家军”。

“我一生最大的快乐就是培养出了一大批野生动物学科的管理、教学与科研人才。可以说,我所取得的成绩中包含学生们很多的心血和汗水。成绩是大家共同取得的,不是我一个人的。”马建章说。

奔走——

用脚步丈量祖国的名山大川

不到30平方米的办公室,一整排书柜占了一面墙的位置。柜门贴着近百张标签,这是每次学术会议的会徽贴图,从省内到省外,从国内到国外,鲜明的图案和色彩记录着马建章的学术踪迹。

“其实,也没做特别的收集,就是每次开会带回来顺手粘贴在柜门上的,也算是个纪念吧。”马建章指着这些小玩意儿笑着说,神情像个调皮的孩童。此刻,很难把这个乐观的老人家跟名声显赫的院士画上等号。

翻看着电脑里留存的几万张照片,每一张的拍摄背景、每一个人的过去现在,马建章都娓娓道来,高兴之余还会站起身来个现场还原,每个事件的细节之处都清晰得令人咂舌。

一张张或黑白或彩色的照片闪现着,串起了马建章这辈子的整体记忆。

魂系万物生灵。作为我国野生动物学科和野生动物管理高等教育的奠基者和开拓者,马建章这辈子一直在奔走。带队实习,野外观测,寒来暑往,马建章到过国内外几乎所有的名山大川,从大小兴安岭、青藏高原、张家界、祁连山,到北美的落基山、欧洲的阿尔卑斯山、新西兰的库克山……几十年来,马建章的足迹踏遍与野生动物相关的地球版图,但几万张照片中,没有一张轻松游乐的照片,报告、会谈、考察现场,每一张照片都是一份珍贵的学术资料。

为加快野生动物保护与利用专业的发展建设,1980年,东北林学院从林学系分出野生动物系。走过开创期艰难的岁月,野生动物系已成为中国高等教育培养野生动物专门人才的中心。

1981年,野生动物系接到了一项艰巨而又意义深远的任务——“三北防护林地区”野生动物资源和自然保护区考察。马建章带领动物系77届、78届的学生,长途跋涉11个省区,行程10万公里,写出200多万字的科考成果报告,获国家科技进步二等奖,为国家决策提供了科学依据。

20世纪80年代,由马建章主持,首次在380多万平方千米的国土上,对“三北”防护林地区的陆栖脊椎动物资源进行了全面系统的调查与规划,并创造了发现33种鸟类的新纪录,为“三北”地区野生动物保护和自然保护区建设提供了科学基础。

20世纪90年代,马建章对野生动物种群的数量动态、生境改良与科学管理进行了深入系统的研究,他提出的冬季大型兽类痕迹法、逆截线法等已成为北方各省区野生动物资源调查的基本方法。

马建章主持的中美合作课题——《艾鼬生态学研究》,不仅填补了艾鼬生态学的许多空白,也为拯救在北美已濒危的黑足鼬提供了重要的科学依据,获得了美、日学者的高度赞誉。

- 最新内容

- 相关内容

- 网友推荐

- 图文推荐

| [高考] 2022 西安电子科技大学《软件工程》大作业答案 (2022-04-25) |

| [家长教育] 孩子为什么会和父母感情疏离? (2019-07-14) |

| [教师分享] 给远方姐姐的一封信 (2018-11-07) |

| [教师分享] 伸缩门 (2018-11-07) |

| [教师分享] 回家乡 (2018-11-07) |

| [教师分享] 是风味也是人间 (2018-11-07) |

| [教师分享] 一句格言的启示 (2018-11-07) |

| [教师分享] 无规矩不成方圆 (2018-11-07) |

| [教师分享] 第十届全国教育名家论坛有感(二) (2018-11-07) |

| [教师分享] 贪玩的小狗 (2018-11-07) |